森林ボランティア団体パネル展 パレアにて開催中(8/19~9/2)

森林ボランティア団体パネル展 パレアにて開催中(8/19~9/2)

森林ボランティア団体パネル展 パレアにて開催中(8/19~9/2)

くまもと県民交流館パレア9階ロビーにて、森林ボランティア団体パネル展を開催中です。県内24団体の活動紹介パネルを展示しています。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。(期間中無休 午前9時~午後9時開館)

くまもと県民交流館パレア9階ロビーにて、森林ボランティア団体パネル展を開催中です。県内24団体の活動紹介パネルを展示しています。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。(期間中無休 午前9時~午後9時開館)

~活動に必要な貸出し物品のお知らせ~

~活動に必要な貸出し物品のお知らせ~

森林整備活動に必要な道具(鎌、クワ、ヘルメット等)をボランティア活動団体対象に貸出しています(無償)。このホームページに県内10か所の情報を載せていますので、ぜひご利用ください。→リンク【道具の貸出し】 https://www.midori-no-mori.net/mv/dougu.php

森林ボランティアリーダー養成研修会

森林ボランティアリーダー養成研修会

自然と人が共存共栄する豊かな未来のために~福津市宮地山での山結びの取組みから~

令和5年8月20日(日)。今年のリーダー研修は福岡県福津市の宮地嶽神社の鎮守の杜、宮地山(標高181m)登山と山結びフォーラムへ参加し、地域や年齢を超えた取り組みを学んできました。県内7団体から14名の参加があり、早朝に集合し、貸切バスで向かいました。現地到着後、午前中は宮地山登山です。毎月一回開催の森づくり活動に参加経験のある登山ガイドのお二人に解説をお願いし、登ります。まず、山に降った雨が地中に浸透し神社境内に湧き出ている水場とその周辺を観察しました。

そして、山頂到着。多くの人が訪れる山頂の固く乾燥した表土では土中に雨水が浸透できず、表土を雨水が流し、樹木の根がむきだしになっている状況です。自然環境再生プログラム「山結び」は、そんな土中環境の環境改善のために、山頂エリアから取り組み始められています。

表面に現れた根を踏んで傷めないように石を置き人が踏みつけないような作業、落葉や枝を使い、土中に水と空気が滞るのを整えるための天穴と呼ばれる小さな穴や溝を作り、落葉や小枝を集めて差し込むことで土中の微生物による分解をすすめるしくみ「落葉ダム」など、小さな子どもでも取り組める土中環境整備のやり方を教えていただきました。

「山結び」は毎月第3土曜日に開催されています。(次回は10月15日(日)開催。)

詳細はこちらをご覧ください リンク⇒https://yamamusubi.nposoma.org/

午後は福津市中央公民館へ移動し、「山結びフォーラム」(主催:NPO法人SOMA)に参加しました。代表の瀬戸さん、造園家の轟さんはじめ登壇者の想いと願いを熱心に壇上で語られて、あっという間の3時間でした。

参加者アンケートの一部を紹介します。

・現状を俯瞰して「山結び」として様々な方が自分ごととして森林へ関われる機会を設けられていて興味深い。

・対談では、幼少期を思い出しました。その感覚を大事にしたいです。今後、山を中心に何かできないかと考えていますが、視点のヒントになりました。

・水との付き合い、熊本の水は今大事な局面を迎えていると思っていて誰かに任せるのではなく、主体的になれる体験活動が重要と思いました。

【全体について】

・循環する環境作りを地域の方、自然と様々な角度から関わっている仲間とされている所が、私の取り入れたい所で、そこが知りたかったので少しでも知れてよかったです。「自然は日々変化してるのに人はその変化に気づけていない」など、はっとすることが何度もありました。

・山登りした時に、やまむすびの活動をしてる人だけでなく、登山者の力も借りて石を運ぶ仕組みを作るといいのでは?など、私では思いつかないアイデアが出てきていて、そのような皆さんでお話できる場があることだけでも、おもしろいだろうなと感じました。

・やまむすびの活動に実際、参加してみようと思いますし、熊本、南小国でもやまむすびさんを呼んで、など、環境のことを考えた活動を地域を巻き込みながら、実践してみたいと思いました。(学んで、できるだけ早いうちに実践できる場があると身に付けやすいと思うので)

・若い世代の人々が山づくりに積極的に取り組んでいる事に感心した。

・若い世代に山や環境に関心が生まれてきているものを感じました。

・今までなんとなく感じていた山や自然と自分との関わり方を再認識しました。同じ想いの方がたくさんいらしてうれしかった。少しでも実践していきたい。

・暮らしの見直し 山とのつながり 難しく考えず山に触れ、また触れる機会を増やす一助になりたいと思えました。ありがとうございました。

・流域治水の自治の意識を育てる事の重要さを多角的に伝えて来る感がとても学びになりました。

~以上、参加者アンケートより抜粋~

私自身も多くの気づきと学びを得ることができ、印象的だった言葉に「自然との関係をどうつくるのか」「水とのつきあい方」「森林は美しい風土風景をつくるゼロ次産業」など、ありました。森林ボランティア活動の仲間をもっと広げていきたいとあらためて感じた一日でした。

令和5年8月20日(日)。今年のリーダー研修は福岡県福津市の宮地嶽神社の鎮守の杜、宮地山(標高181m)登山と山結びフォーラムへ参加し、地域や年齢を超えた取り組みを学んできました。県内7団体から14名の参加があり、早朝に集合し、貸切バスで向かいました。現地到着後、午前中は宮地山登山です。毎月一回開催の森づくり活動に参加経験のある登山ガイドのお二人に解説をお願いし、登ります。まず、山に降った雨が地中に浸透し神社境内に湧き出ている水場とその周辺を観察しました。

そして、山頂到着。多くの人が訪れる山頂の固く乾燥した表土では土中に雨水が浸透できず、表土を雨水が流し、樹木の根がむきだしになっている状況です。自然環境再生プログラム「山結び」は、そんな土中環境の環境改善のために、山頂エリアから取り組み始められています。

表面に現れた根を踏んで傷めないように石を置き人が踏みつけないような作業、落葉や枝を使い、土中に水と空気が滞るのを整えるための天穴と呼ばれる小さな穴や溝を作り、落葉や小枝を集めて差し込むことで土中の微生物による分解をすすめるしくみ「落葉ダム」など、小さな子どもでも取り組める土中環境整備のやり方を教えていただきました。

「山結び」は毎月第3土曜日に開催されています。(次回は10月15日(日)開催。)

詳細はこちらをご覧ください リンク⇒https://yamamusubi.nposoma.org/

午後は福津市中央公民館へ移動し、「山結びフォーラム」(主催:NPO法人SOMA)に参加しました。代表の瀬戸さん、造園家の轟さんはじめ登壇者の想いと願いを熱心に壇上で語られて、あっという間の3時間でした。

参加者アンケートの一部を紹介します。

・現状を俯瞰して「山結び」として様々な方が自分ごととして森林へ関われる機会を設けられていて興味深い。

・対談では、幼少期を思い出しました。その感覚を大事にしたいです。今後、山を中心に何かできないかと考えていますが、視点のヒントになりました。

・水との付き合い、熊本の水は今大事な局面を迎えていると思っていて誰かに任せるのではなく、主体的になれる体験活動が重要と思いました。

【全体について】

・循環する環境作りを地域の方、自然と様々な角度から関わっている仲間とされている所が、私の取り入れたい所で、そこが知りたかったので少しでも知れてよかったです。「自然は日々変化してるのに人はその変化に気づけていない」など、はっとすることが何度もありました。

・山登りした時に、やまむすびの活動をしてる人だけでなく、登山者の力も借りて石を運ぶ仕組みを作るといいのでは?など、私では思いつかないアイデアが出てきていて、そのような皆さんでお話できる場があることだけでも、おもしろいだろうなと感じました。

・やまむすびの活動に実際、参加してみようと思いますし、熊本、南小国でもやまむすびさんを呼んで、など、環境のことを考えた活動を地域を巻き込みながら、実践してみたいと思いました。(学んで、できるだけ早いうちに実践できる場があると身に付けやすいと思うので)

・若い世代の人々が山づくりに積極的に取り組んでいる事に感心した。

・若い世代に山や環境に関心が生まれてきているものを感じました。

・今までなんとなく感じていた山や自然と自分との関わり方を再認識しました。同じ想いの方がたくさんいらしてうれしかった。少しでも実践していきたい。

・暮らしの見直し 山とのつながり 難しく考えず山に触れ、また触れる機会を増やす一助になりたいと思えました。ありがとうございました。

・流域治水の自治の意識を育てる事の重要さを多角的に伝えて来る感がとても学びになりました。

~以上、参加者アンケートより抜粋~

私自身も多くの気づきと学びを得ることができ、印象的だった言葉に「自然との関係をどうつくるのか」「水とのつきあい方」「森林は美しい風土風景をつくるゼロ次産業」など、ありました。森林ボランティア活動の仲間をもっと広げていきたいとあらためて感じた一日でした。

森林ボランティア活動報告会・交流会開催

森林ボランティア活動報告会・交流会開催

~令和4年度森林ボランティア活動報告会・交流会を開催しました~

令和4年12月17日(土)に熊本市のくまもと県民交流館パレア9階において開催しました。

今年の報告は山鹿市菊鹿町の山あいの古民家を拠点に活動されている、暮らしの学び場アルモンデの活動です。

代表の西守さんは2011年の東日本大震災をきっかけに奈良で自然農を学び、2015年に熊本に移住してきました。仲間と取り組む活動は多岐にわたり、体験型の学びの場を創出されています。

今回の報告「サステナブルな自然と人間の共生を目指して」では、その想いや目指すものを話されました。ぜひ現地をたずねてみてください。また、令和5年1月17日(火)には、くまもとむらづくり人材育成塾でもお話が聴けます。オンラインもあるようです。

https://kumuu.site/ (申込が必要)

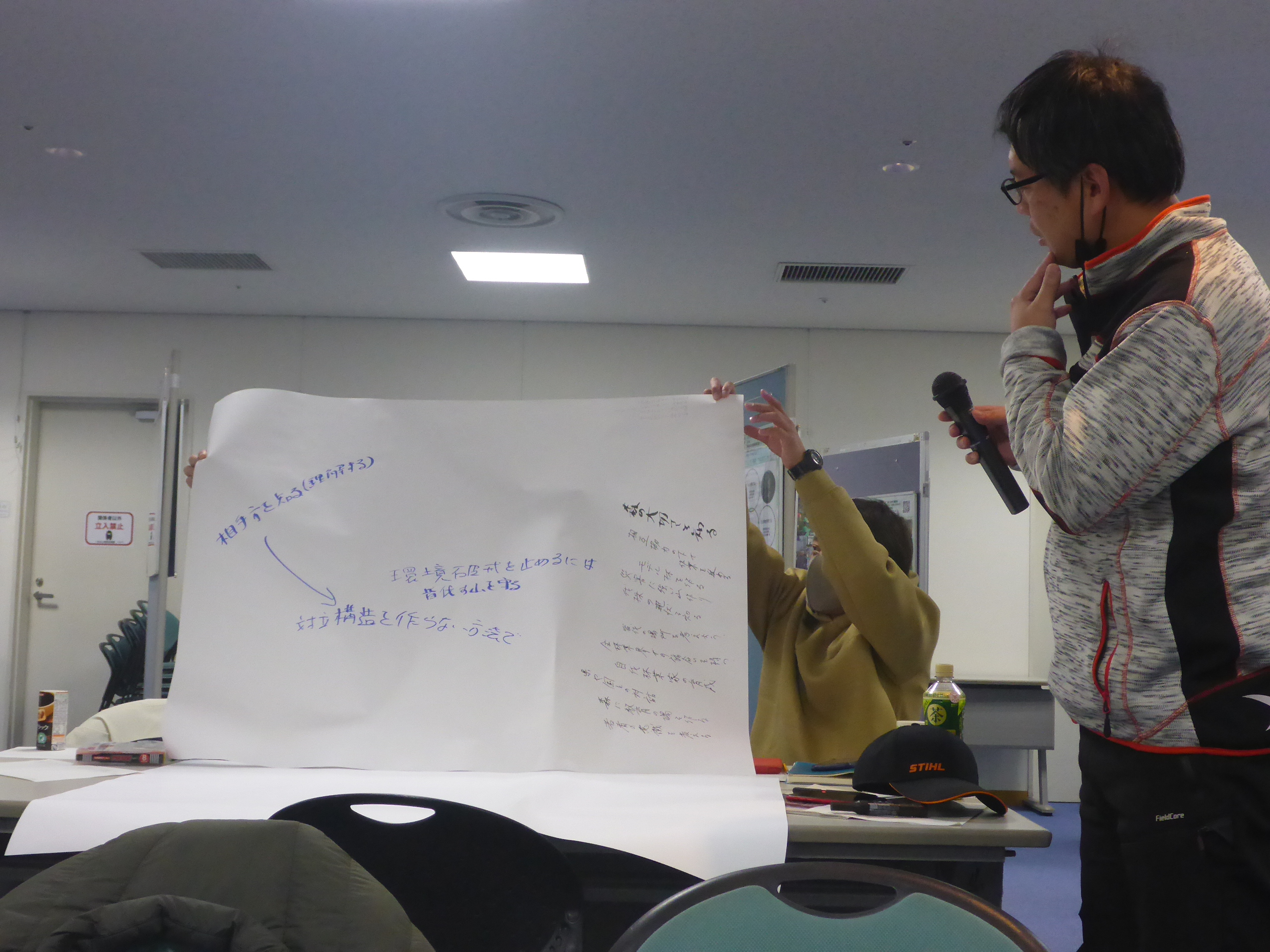

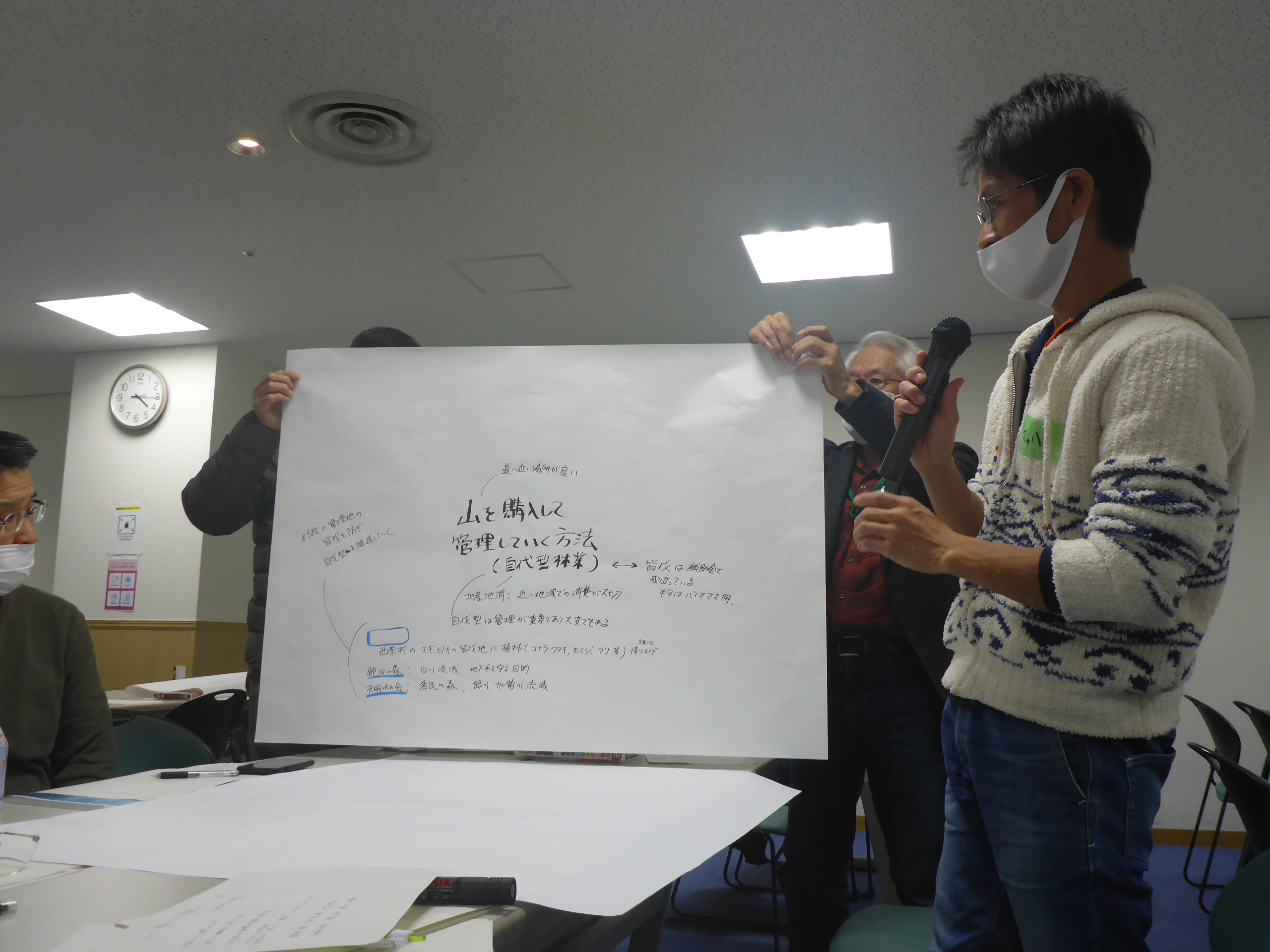

そして後半のワークショップでは、南阿蘇在住の吉田俊郎さんの取組み紹介や仲間づくりに活かせる対話型のグループワークをすすめていただきました。

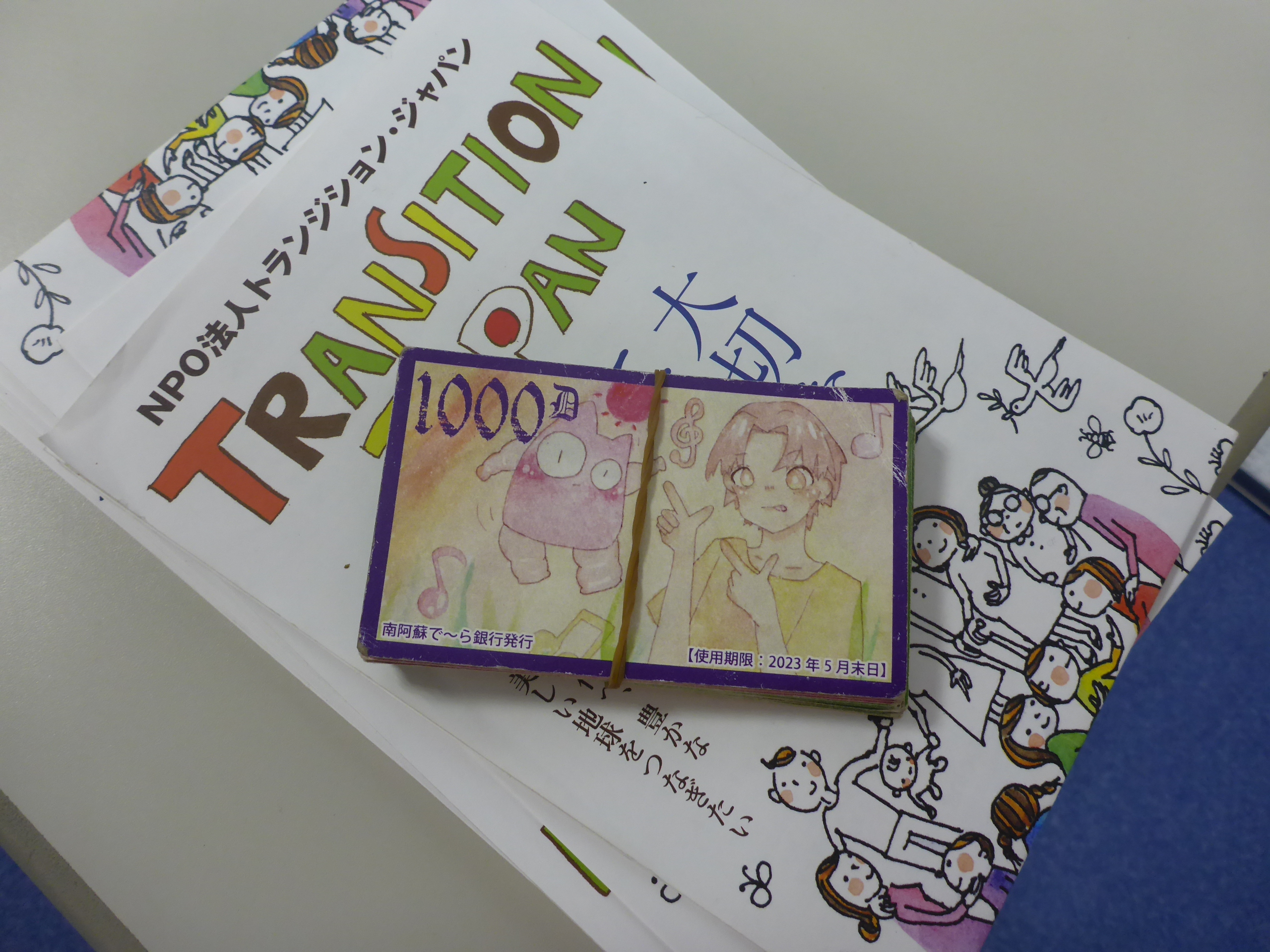

NPO法人トランジション・ジャパン共同代表で林業従事者である吉田さんも東日本大震災を契機に熊本に移住され、多様なコミュニティづくりに取組まれています。

英国発祥のトランジション活動を日本に紹介、広めてこられているので、日本のみならず世界各地から国内の小さなコミュニティまで、幅広く多彩な取組をされています。

パーマカルチャー(持続可能な循環型の農的暮らしの考え方)の理念をまちづくりにとりいれたトランジションタウンは日本国内に60地域以上にあるといいます。当日はそんな仲間づくりに役立つ対話型のワークショップを2つ体験しました。

一つは【ギブ・ユー、ギブ・ミー】(自分のできること、してほしいこと、をリスト化する、「でしりすとゲーム」。

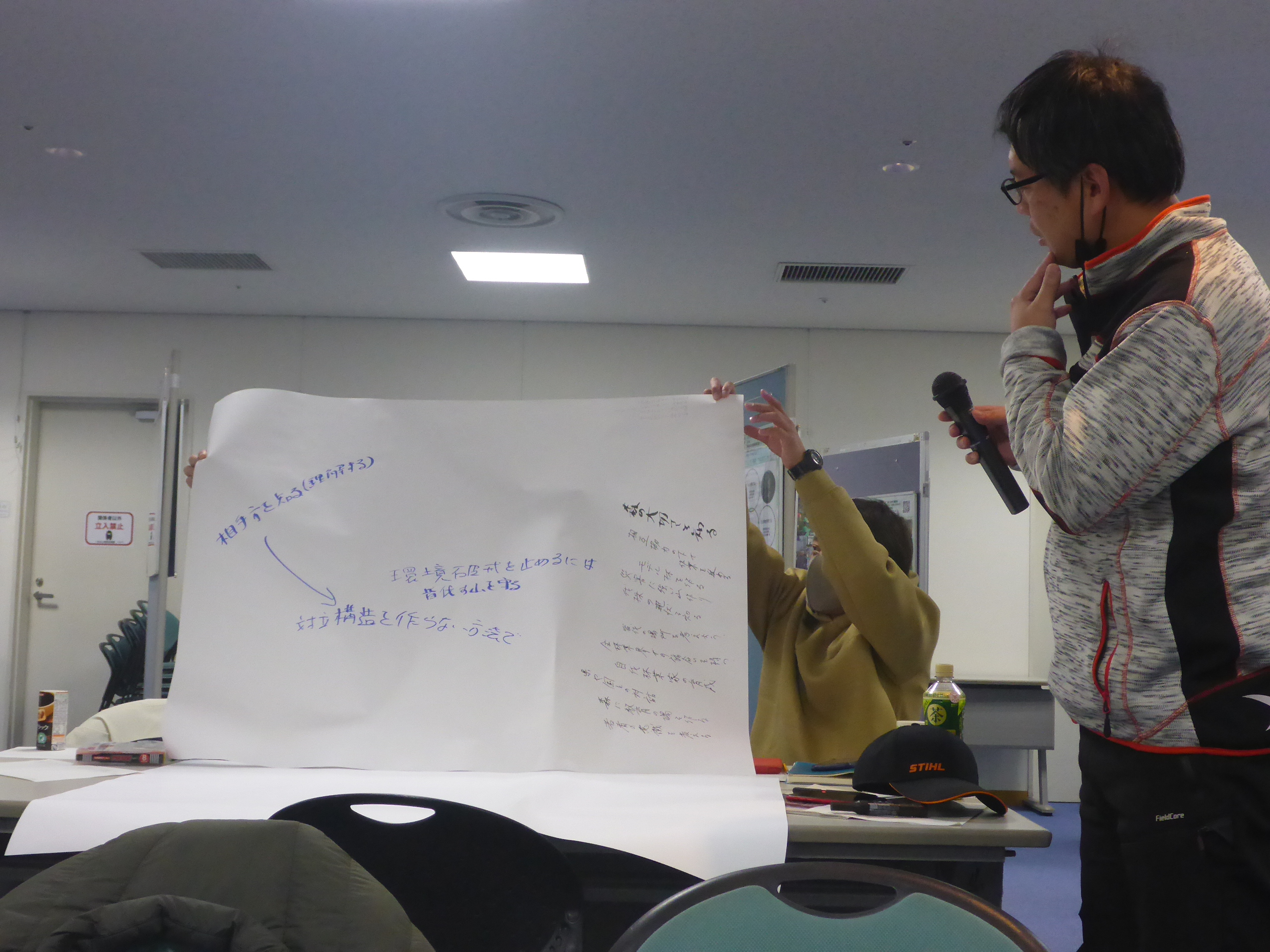

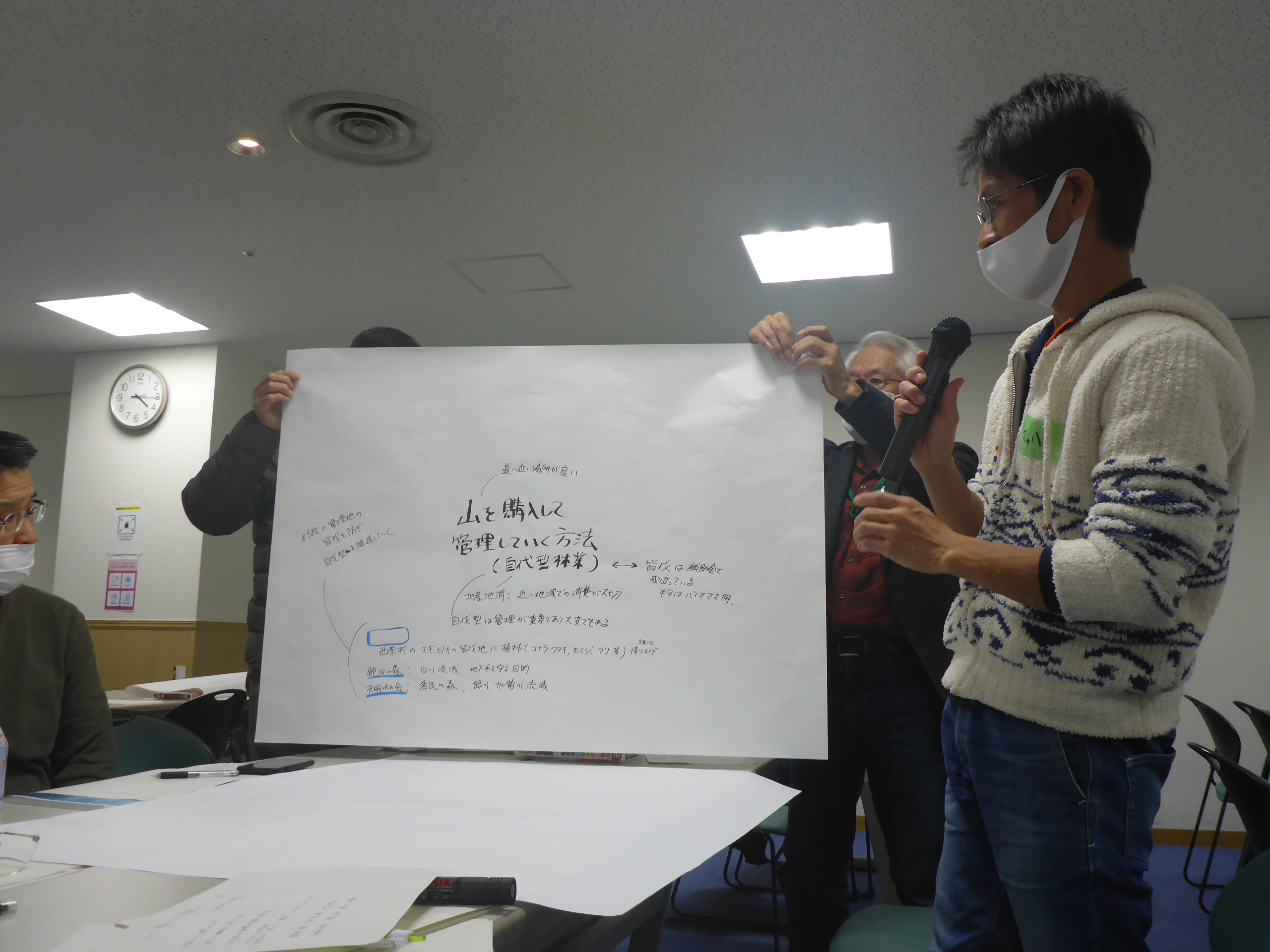

もう一つは【オープンスペーステクノロジー】。自由にテーマを出して、気になるグループに入って話し合うワークを通じて気づきや学びを得る手法です。

この日はこの3つのテーマになりました。

・「森林に興味がない人をどうやってまきこむことができるか」

・「環境破壊を守るには~皆伐の山を守る」

・「山を購入して管理していく方法(自伐型林業)」

参加された皆さんは熱心に自分と向き合い、課題に向き合い、わかちあう時間をすごされていたように感じました。

パネル展も好評でした。

アンケートを一部ですが紹介します。

■【アルモンデの森づくり】

「大きな社会課題に対してもみんなで楽しみながら取り組まれている姿に大変勇気

づけられました。」

「伐採の依頼を受けて、その木を炭にして活かすという事は素晴らしいことだなあ

と思いました。真似したいです。」

■ワークショップ【しなやかにつながる森とともにある暮らしとコミュニティを

デザインする】

「コミュニティを作っていく上での人との関わり合い方や仲間のつくり方などを

具体的な方法でお話しされていてとてもためになりました。」

「たねまきハウス等、一度見学できるならさせていただきたいなと思った。地域通

貨、床下オンドルなど、アイデアがあふれていて楽しくなってしまう。TT(トランジションタウン)の活動も初めて知りました。」

「南阿蘇の暮らしのデザインがいいと思いました。あるものを有効利用。寒い冬を楽しむ。自給自足を100%目指さない。実験を続ける気持ち。ボランティアとは無償ではなく自発性にまかせる。みんながリーダーである言葉に共感をしました。」

「お話は途中参加のため聞けませんでしたが、ワークショップは新たな自分の能力

を知れたり、色々な方々のつながりが楽しかったです。」

「内容がこれだけ充実していて今回の報告会に出席出来たら大満足してくれたに違

いないあの人、この人の顔が思い浮かんだ。参加者がもっと多ければよいのにと

思った。」

「色々と活動されている方と出会い、森づくりは人づくりであると感じました。」

ふりかえるとあっという間の3時間30分でした。森づくり仲間を通じて人も自然もすてきな未来を育てていきたいとあらためて思いました。令和5年も熊本県森づくりボランティアネットをどうぞよろしくお願いいたします。

令和4年12月17日(土)に熊本市のくまもと県民交流館パレア9階において開催しました。

今年の報告は山鹿市菊鹿町の山あいの古民家を拠点に活動されている、暮らしの学び場アルモンデの活動です。

代表の西守さんは2011年の東日本大震災をきっかけに奈良で自然農を学び、2015年に熊本に移住してきました。仲間と取り組む活動は多岐にわたり、体験型の学びの場を創出されています。

今回の報告「サステナブルな自然と人間の共生を目指して」では、その想いや目指すものを話されました。ぜひ現地をたずねてみてください。また、令和5年1月17日(火)には、くまもとむらづくり人材育成塾でもお話が聴けます。オンラインもあるようです。

https://kumuu.site/ (申込が必要)

そして後半のワークショップでは、南阿蘇在住の吉田俊郎さんの取組み紹介や仲間づくりに活かせる対話型のグループワークをすすめていただきました。

NPO法人トランジション・ジャパン共同代表で林業従事者である吉田さんも東日本大震災を契機に熊本に移住され、多様なコミュニティづくりに取組まれています。

英国発祥のトランジション活動を日本に紹介、広めてこられているので、日本のみならず世界各地から国内の小さなコミュニティまで、幅広く多彩な取組をされています。

パーマカルチャー(持続可能な循環型の農的暮らしの考え方)の理念をまちづくりにとりいれたトランジションタウンは日本国内に60地域以上にあるといいます。当日はそんな仲間づくりに役立つ対話型のワークショップを2つ体験しました。

一つは【ギブ・ユー、ギブ・ミー】(自分のできること、してほしいこと、をリスト化する、「でしりすとゲーム」。

もう一つは【オープンスペーステクノロジー】。自由にテーマを出して、気になるグループに入って話し合うワークを通じて気づきや学びを得る手法です。

この日はこの3つのテーマになりました。

・「森林に興味がない人をどうやってまきこむことができるか」

・「環境破壊を守るには~皆伐の山を守る」

・「山を購入して管理していく方法(自伐型林業)」

参加された皆さんは熱心に自分と向き合い、課題に向き合い、わかちあう時間をすごされていたように感じました。

パネル展も好評でした。

アンケートを一部ですが紹介します。

■【アルモンデの森づくり】

「大きな社会課題に対してもみんなで楽しみながら取り組まれている姿に大変勇気

づけられました。」

「伐採の依頼を受けて、その木を炭にして活かすという事は素晴らしいことだなあ

と思いました。真似したいです。」

■ワークショップ【しなやかにつながる森とともにある暮らしとコミュニティを

デザインする】

「コミュニティを作っていく上での人との関わり合い方や仲間のつくり方などを

具体的な方法でお話しされていてとてもためになりました。」

「たねまきハウス等、一度見学できるならさせていただきたいなと思った。地域通

貨、床下オンドルなど、アイデアがあふれていて楽しくなってしまう。TT(トランジションタウン)の活動も初めて知りました。」

「南阿蘇の暮らしのデザインがいいと思いました。あるものを有効利用。寒い冬を楽しむ。自給自足を100%目指さない。実験を続ける気持ち。ボランティアとは無償ではなく自発性にまかせる。みんながリーダーである言葉に共感をしました。」

「お話は途中参加のため聞けませんでしたが、ワークショップは新たな自分の能力

を知れたり、色々な方々のつながりが楽しかったです。」

「内容がこれだけ充実していて今回の報告会に出席出来たら大満足してくれたに違

いないあの人、この人の顔が思い浮かんだ。参加者がもっと多ければよいのにと

思った。」

「色々と活動されている方と出会い、森づくりは人づくりであると感じました。」

ふりかえるとあっという間の3時間30分でした。森づくり仲間を通じて人も自然もすてきな未来を育てていきたいとあらためて思いました。令和5年も熊本県森づくりボランティアネットをどうぞよろしくお願いいたします。

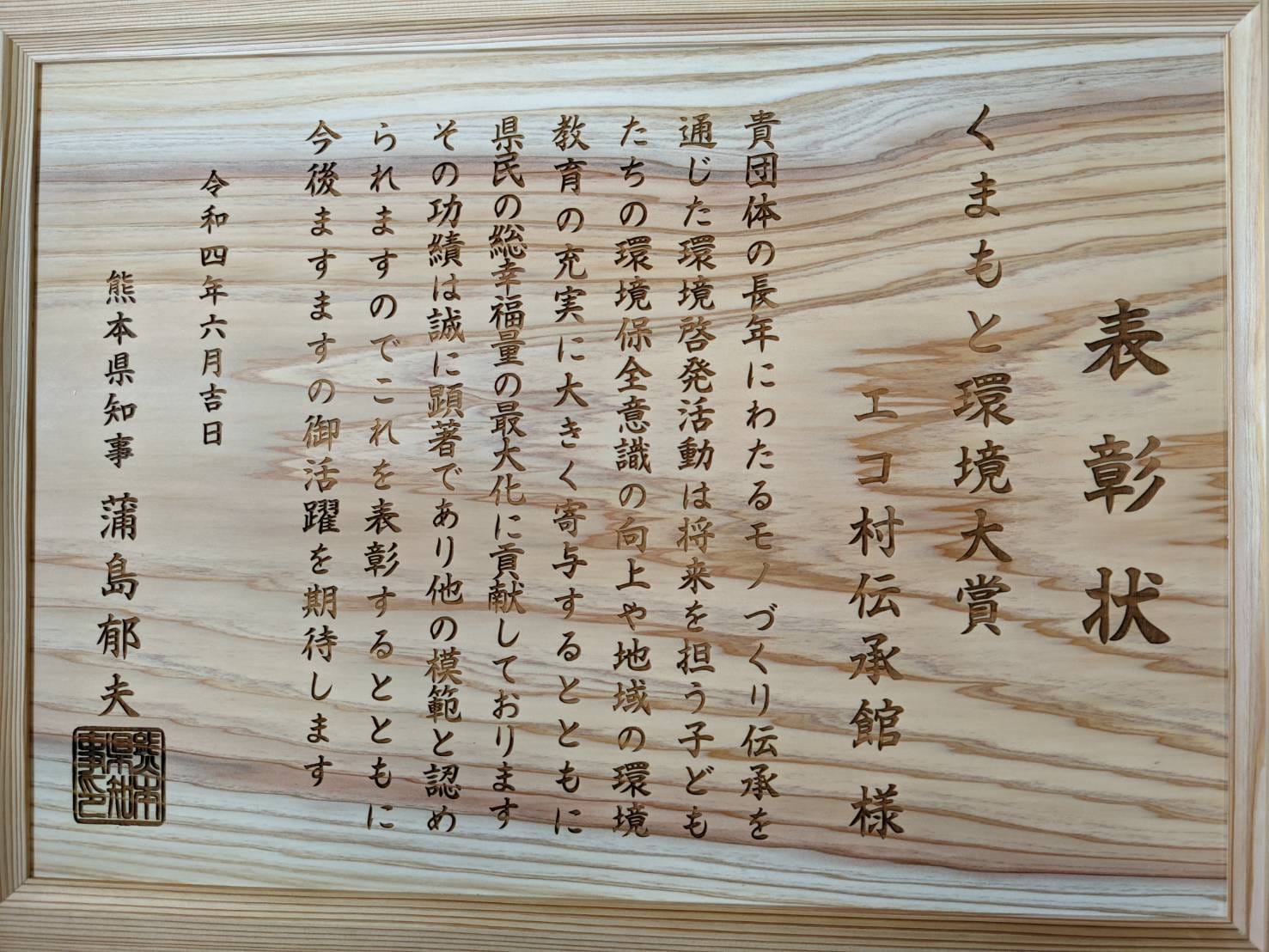

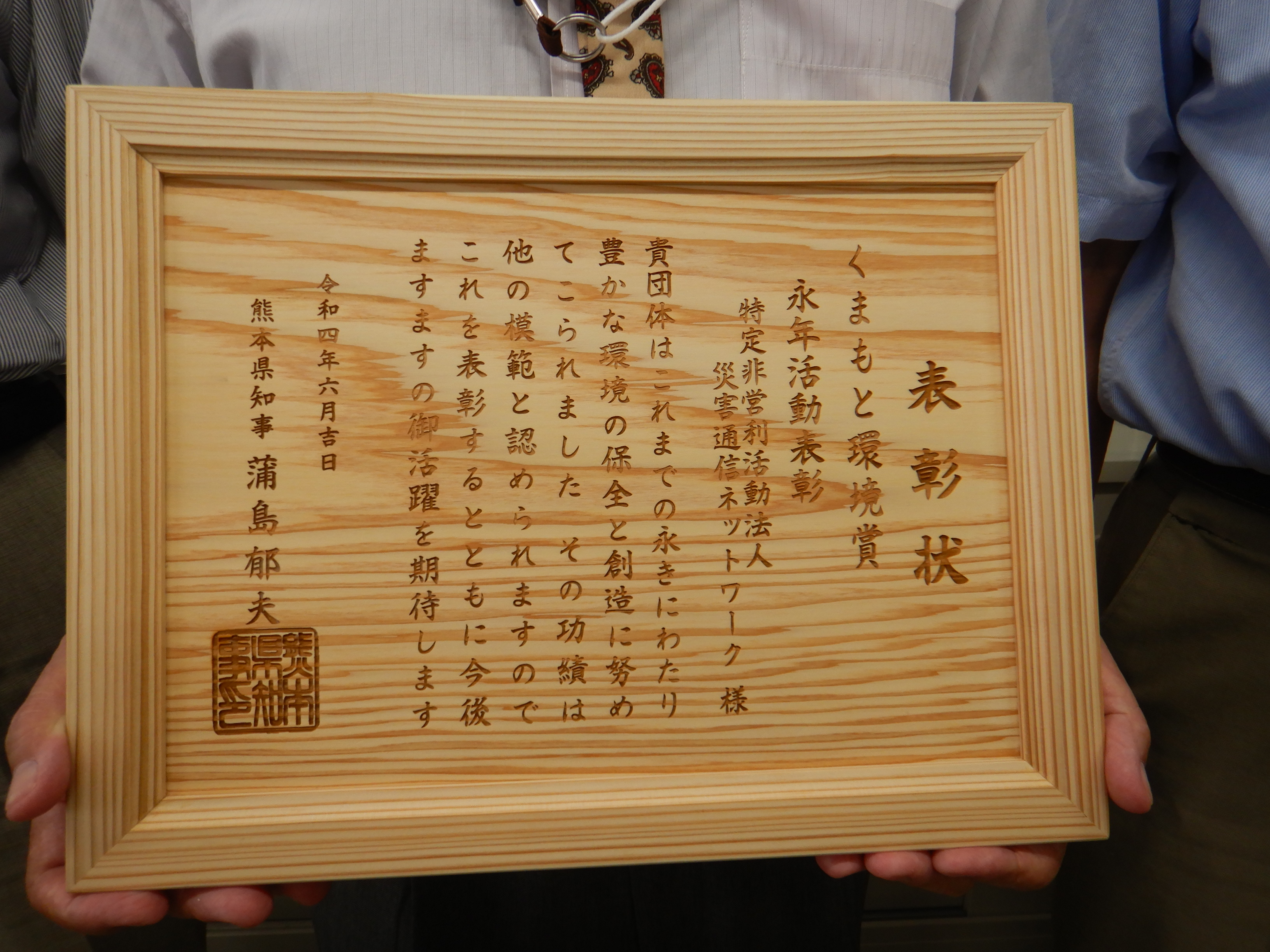

くまもと環境賞 受賞団体のお知らせ

くまもと環境賞 受賞団体のお知らせ

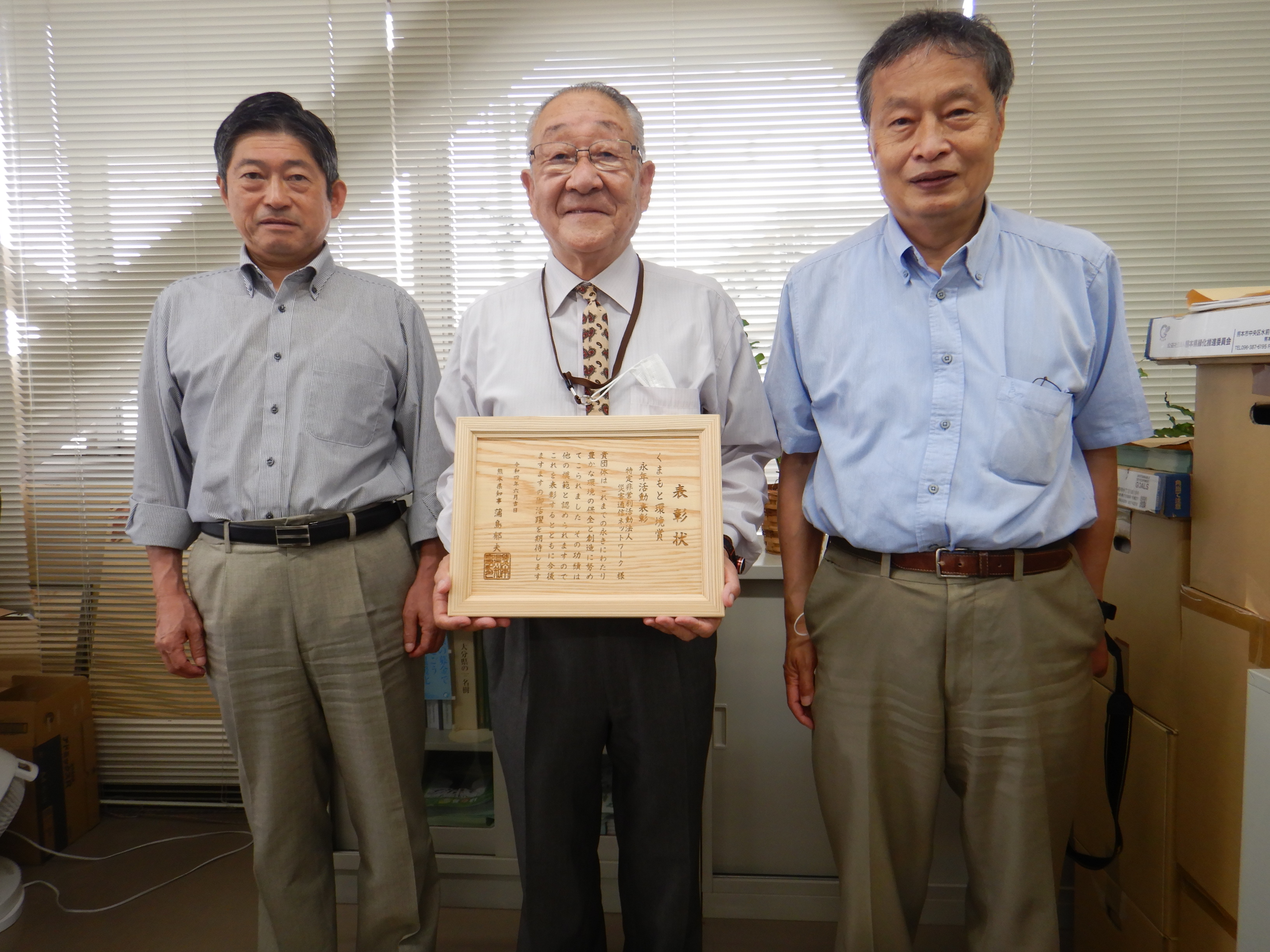

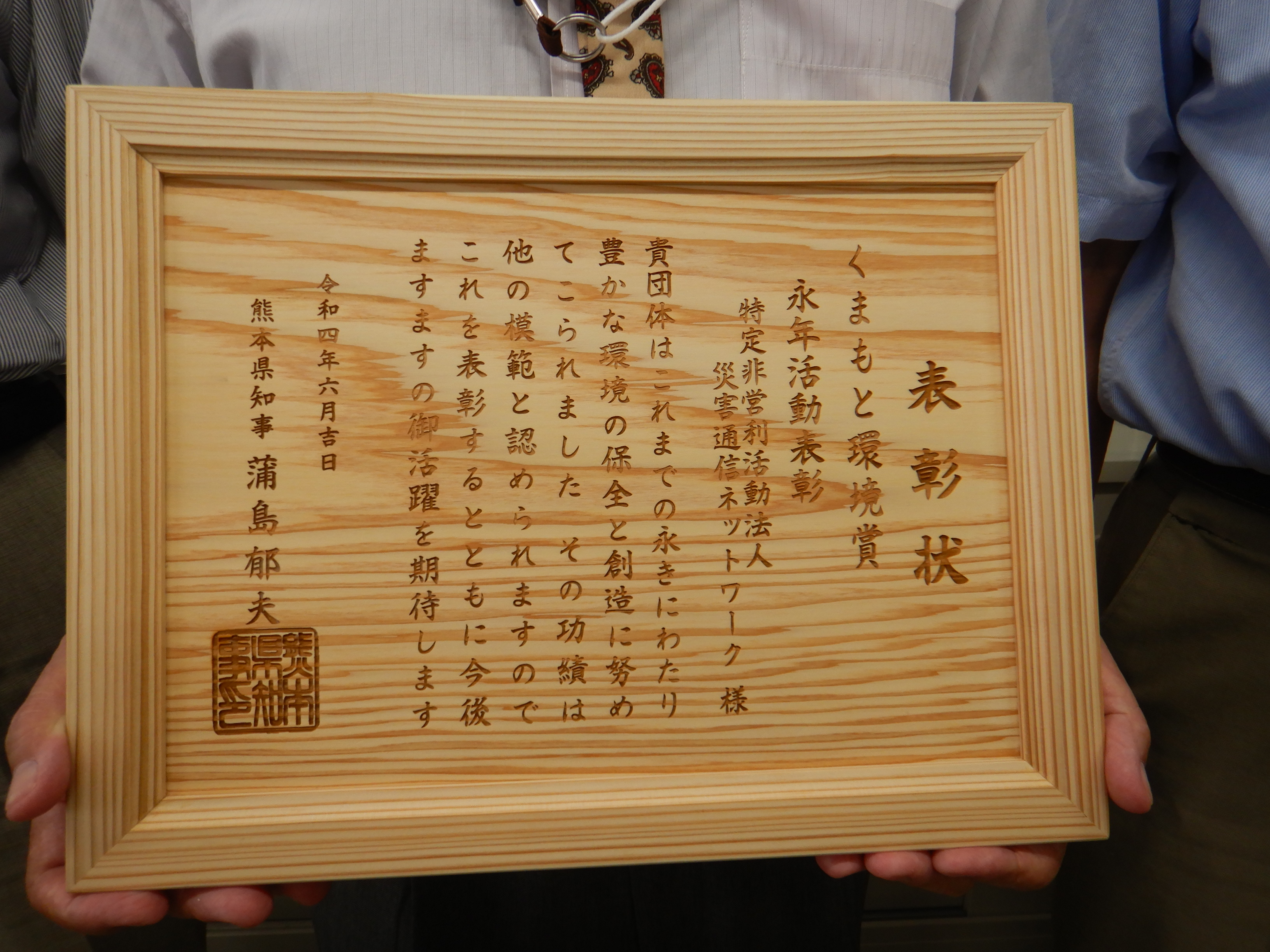

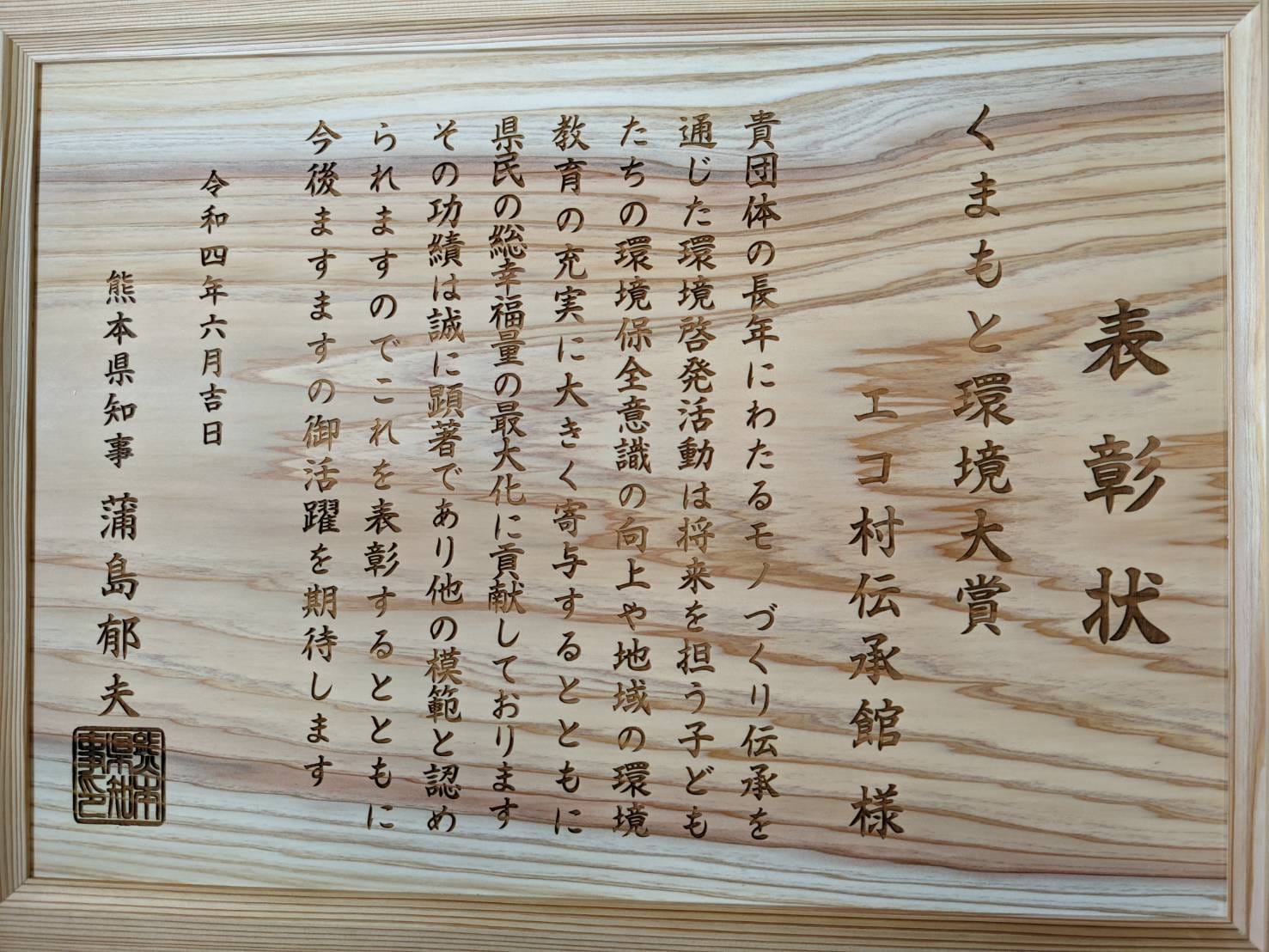

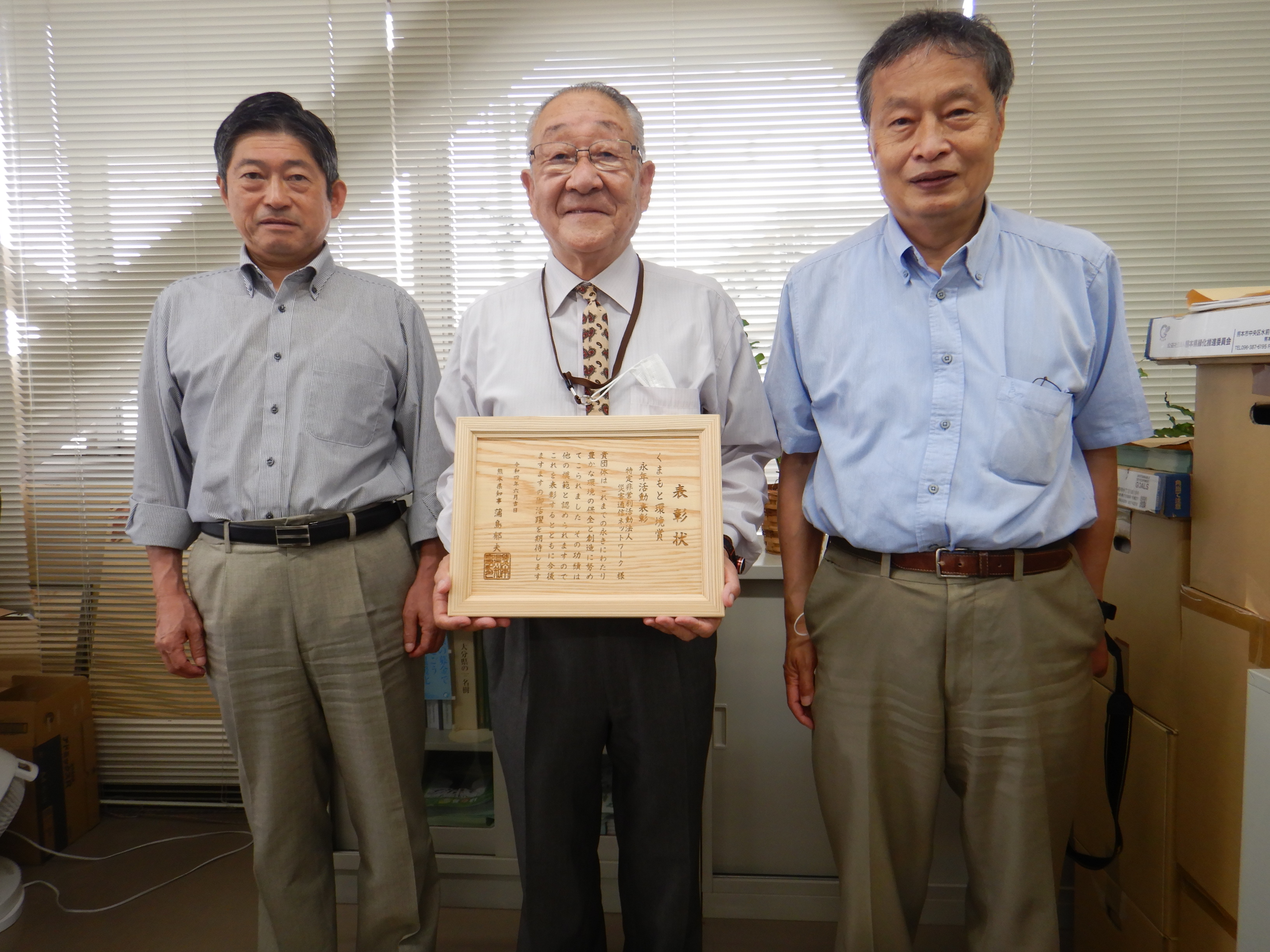

嬉しいお知らせ!「くまもと環境大賞」にエコ村伝承館。永年活動表彰として災害通信ネットワーク。両団体の関係者のみなさま、誠におめでとうございます。

森づくりボランティアネットワークの登録団体「エコ村伝承館」(桜井良明代表:写真左)は、長年にわたるモノづくり伝承を通じた環境啓発活動により、第3回くまもと環境大賞(毎年熊本県が表彰する、くまもと環境賞の直近4年間の受賞団体の中から選出)を受賞されました。昨年12月の活動報告会で発表もしていただき、その取組に関して「放置竹林対策として竹を活用し、環境意識を高める活動」「自分も楽しく、子どもたちも楽しく」「体験活動が多種多様」など、多くの賞賛の声がありました。ほかの森づくり団体や保育園などとの連携活動にも取組まれています。

また、第31回くまもと環境賞~永年活動表彰~では、NPO法人災害通信ネットワーク(橋柿正與代表:写真中央)が受賞されました。1999年発足以来、22年以上の永きにわたる、植林活動や森林整備活動の功績が称えられました。県庁での表彰式後、緑化推進委員会に報告にお寄りいただき、ありがとうございました。

くまもと環境賞については新聞等でも紹介があり、森づくりに関わる団体やその取組み内容を多くの方々が関心をもっていただけたと思います。ますます森林ボランティア活動や森づくり活動が広がってほしいですね。

森づくりボランティアネットワークの登録団体「エコ村伝承館」(桜井良明代表:写真左)は、長年にわたるモノづくり伝承を通じた環境啓発活動により、第3回くまもと環境大賞(毎年熊本県が表彰する、くまもと環境賞の直近4年間の受賞団体の中から選出)を受賞されました。昨年12月の活動報告会で発表もしていただき、その取組に関して「放置竹林対策として竹を活用し、環境意識を高める活動」「自分も楽しく、子どもたちも楽しく」「体験活動が多種多様」など、多くの賞賛の声がありました。ほかの森づくり団体や保育園などとの連携活動にも取組まれています。

また、第31回くまもと環境賞~永年活動表彰~では、NPO法人災害通信ネットワーク(橋柿正與代表:写真中央)が受賞されました。1999年発足以来、22年以上の永きにわたる、植林活動や森林整備活動の功績が称えられました。県庁での表彰式後、緑化推進委員会に報告にお寄りいただき、ありがとうございました。

くまもと環境賞については新聞等でも紹介があり、森づくりに関わる団体やその取組み内容を多くの方々が関心をもっていただけたと思います。ますます森林ボランティア活動や森づくり活動が広がってほしいですね。

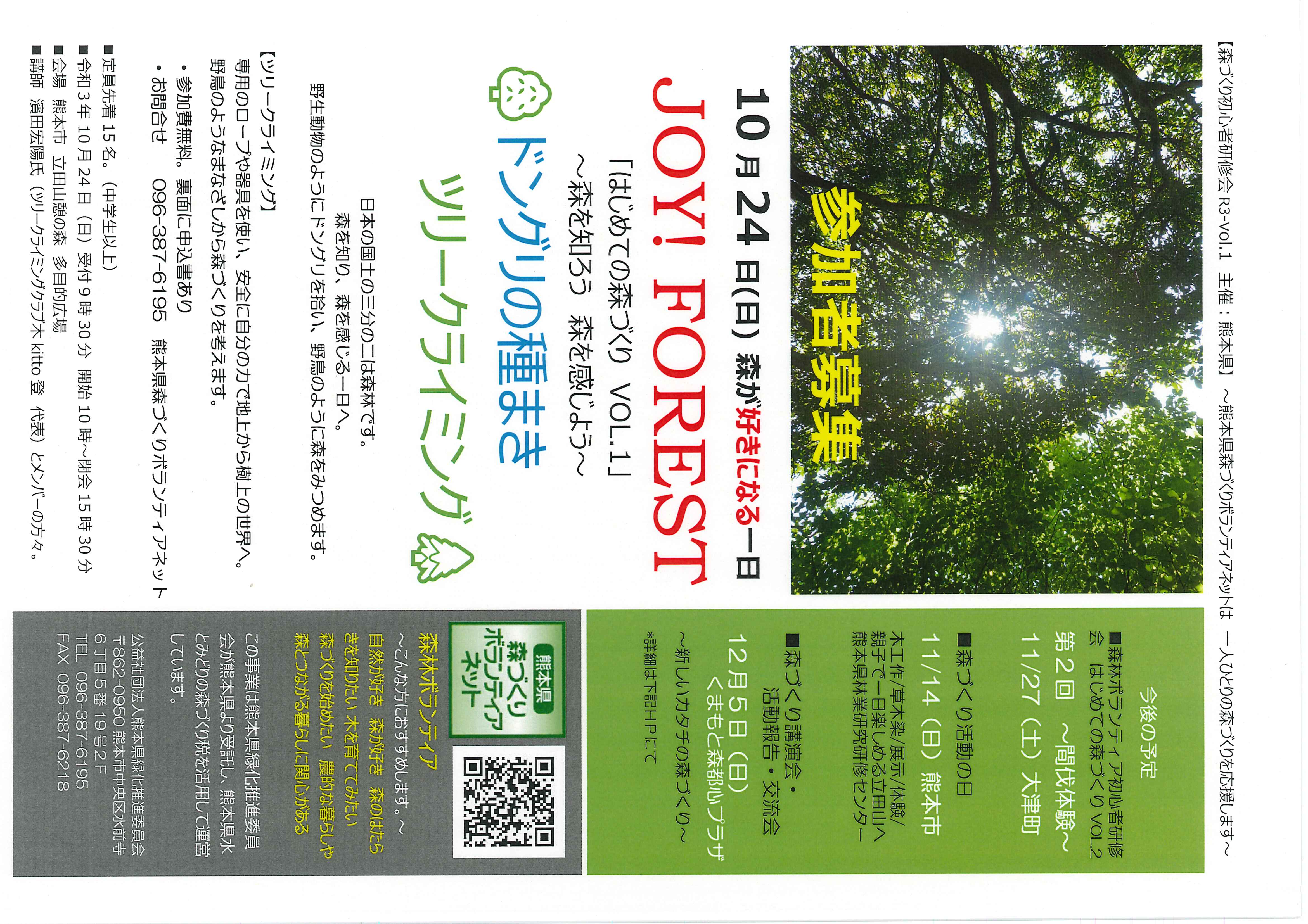

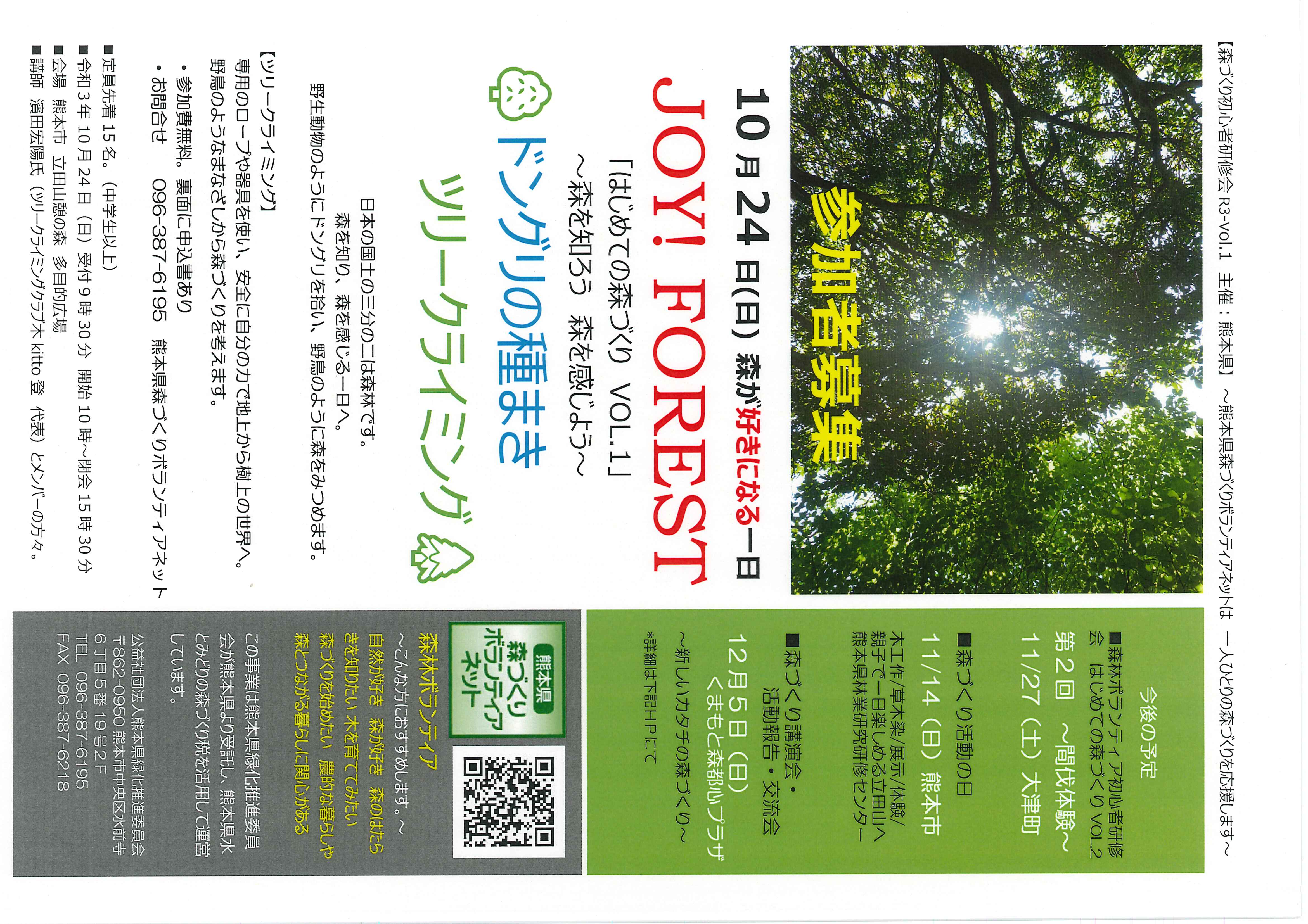

ドングリの種まきとツリークライミング体験~初心者研修~

ドングリの種まきとツリークライミング体験~初心者研修~

熊本県森づくりボランティアネットでは、森づくりボランティア活動を広く推進するために、森林ボランティア初心者研修会を毎年2回開催しています。昨年度(令和3年度)の第一回初心者研修会をふりかえります。

令和3年10月24日(土)に熊本市の立田山憩の森で「森林ボランティア初心者研修会~ドングリ拾いとツリークライミング」を開催しました。立田山にはたくさんのドングリのなる木があり、静かに耳をすますとポトリ、コツ、コトッ、と落ちる音が聞こえてきます。落ちたばかりのドングリを拾って、それぞれポットに播きました。

ひろったコナラは秋には根を出して春の発芽にそなえて冬を越すドングリなので、深さのあるポットを用意して、自宅に持ち帰って大事に育ててもらうことにしました。ほかにもマテバシイやナラガシワのドングリも。そして、参加者の方から(令和4年5月現在)春の発芽のお知らせがありました。

引き続き嬉しいお知らせ、待っています。

引き続き嬉しいお知らせ、待っています。

午後からはツリークライミング体験。安全な道具を使って自力で数メートル上の樹上の世界を探検します。

鳥の視線で森を体感するために行いました。まずは安全第一なので、ロープの取り扱いから教えてもらい、少しづつのぼっていきます。慣れるまで身体のバランスをとるのが難しかったようですが、少しづつ慣れて樹上の世界を楽しむことができました。

■参加者の感想を一部紹介します。

【ドングリ拾い】

・実際に植えようと思った。周りにも伝えたい。・・・60代男性

・ドングリから本当に芽(根)が出ているのを初めて見ました。普通の一般人でも木が育てられるということに驚いた。・・・30代女性

・森でいろんなドングリが見れてよかったです。・・・10代男性

【ツリークライミング】

・初めてのツリークライミング、最初落ちそうで不安だったが、徐々に慣れてきて楽しめた。ブランコに酔って、けっこう今つらいですが、、、。・・・20代男性

・こわいけど楽しかった。こわいから無理だと思っていたけど、こわさを持っておくことが大切だと

濱田さん(講師)が言っておられた。自分のできる自信にもつながった。鳥のきもちはまだわからなかった。・・・30代女性

・鳥の気分でのぼれてよかったです。・・・50代男性

令和4年度も初心者研修会を2回計画中です。ホームページやFacebook、インスタグラム、ぜひフォローをお願いします。

令和3年10月24日(土)に熊本市の立田山憩の森で「森林ボランティア初心者研修会~ドングリ拾いとツリークライミング」を開催しました。立田山にはたくさんのドングリのなる木があり、静かに耳をすますとポトリ、コツ、コトッ、と落ちる音が聞こえてきます。落ちたばかりのドングリを拾って、それぞれポットに播きました。

ひろったコナラは秋には根を出して春の発芽にそなえて冬を越すドングリなので、深さのあるポットを用意して、自宅に持ち帰って大事に育ててもらうことにしました。ほかにもマテバシイやナラガシワのドングリも。そして、参加者の方から(令和4年5月現在)春の発芽のお知らせがありました。

午後からはツリークライミング体験。安全な道具を使って自力で数メートル上の樹上の世界を探検します。

鳥の視線で森を体感するために行いました。まずは安全第一なので、ロープの取り扱いから教えてもらい、少しづつのぼっていきます。慣れるまで身体のバランスをとるのが難しかったようですが、少しづつ慣れて樹上の世界を楽しむことができました。

■参加者の感想を一部紹介します。

【ドングリ拾い】

・実際に植えようと思った。周りにも伝えたい。・・・60代男性

・ドングリから本当に芽(根)が出ているのを初めて見ました。普通の一般人でも木が育てられるということに驚いた。・・・30代女性

・森でいろんなドングリが見れてよかったです。・・・10代男性

【ツリークライミング】

・初めてのツリークライミング、最初落ちそうで不安だったが、徐々に慣れてきて楽しめた。ブランコに酔って、けっこう今つらいですが、、、。・・・20代男性

・こわいけど楽しかった。こわいから無理だと思っていたけど、こわさを持っておくことが大切だと

濱田さん(講師)が言っておられた。自分のできる自信にもつながった。鳥のきもちはまだわからなかった。・・・30代女性

・鳥の気分でのぼれてよかったです。・・・50代男性

令和4年度も初心者研修会を2回計画中です。ホームページやFacebook、インスタグラム、ぜひフォローをお願いします。

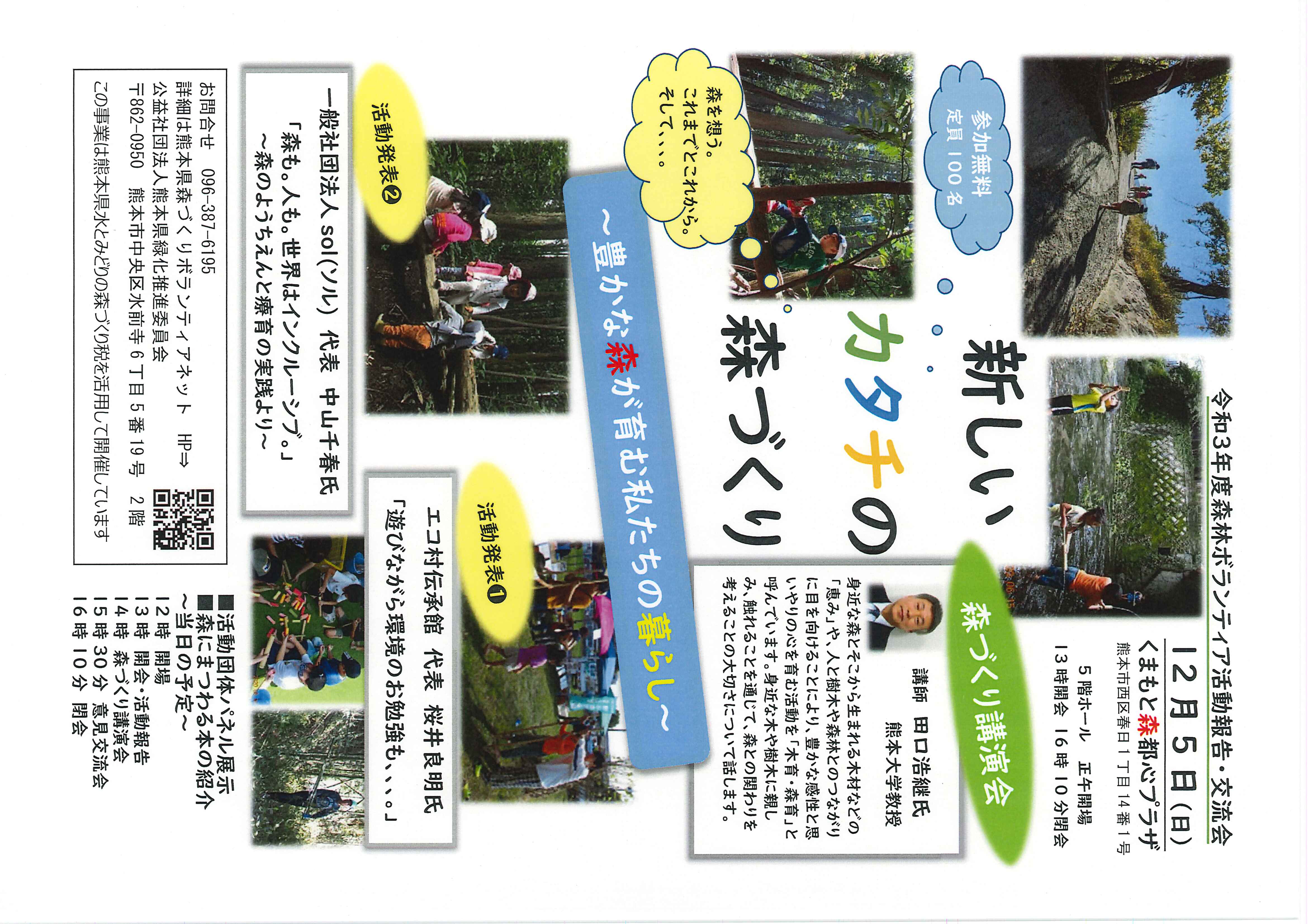

令和4年度もよろしくお願いします~12/5活動報告会紹介~

令和4年度もよろしくお願いします~12/5活動報告会紹介~

令和4年度が始まりました。今年も一年間森林ボランティア活動アドバイザーとして取り組みます、お茶の時間と森遊びが好きな幸山です。今年度もどうぞよろしくお願いします。

令和3年度をふりかえると、コロナ禍が引き続くなか、秋から冬にかけて、2回の初心者研修会、そしてリーダー研修会を1回、森づくり活動の報告会と交流会を2回、活動団体パネル展など、年度当初に予定していた事業は開催することができました。昨年度の事業内容をいくつかふりかえりつつ、今年度に活かしていきます。

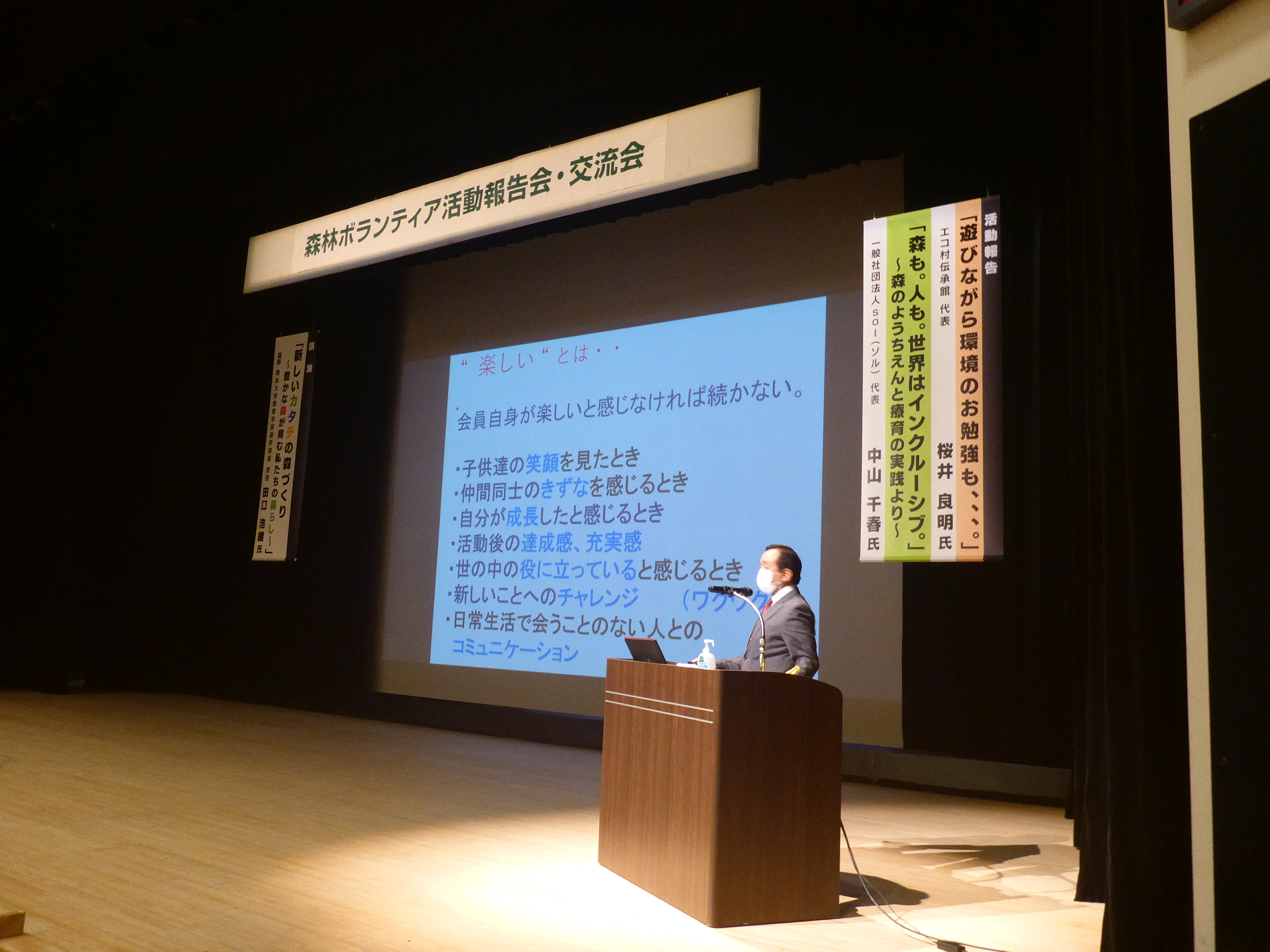

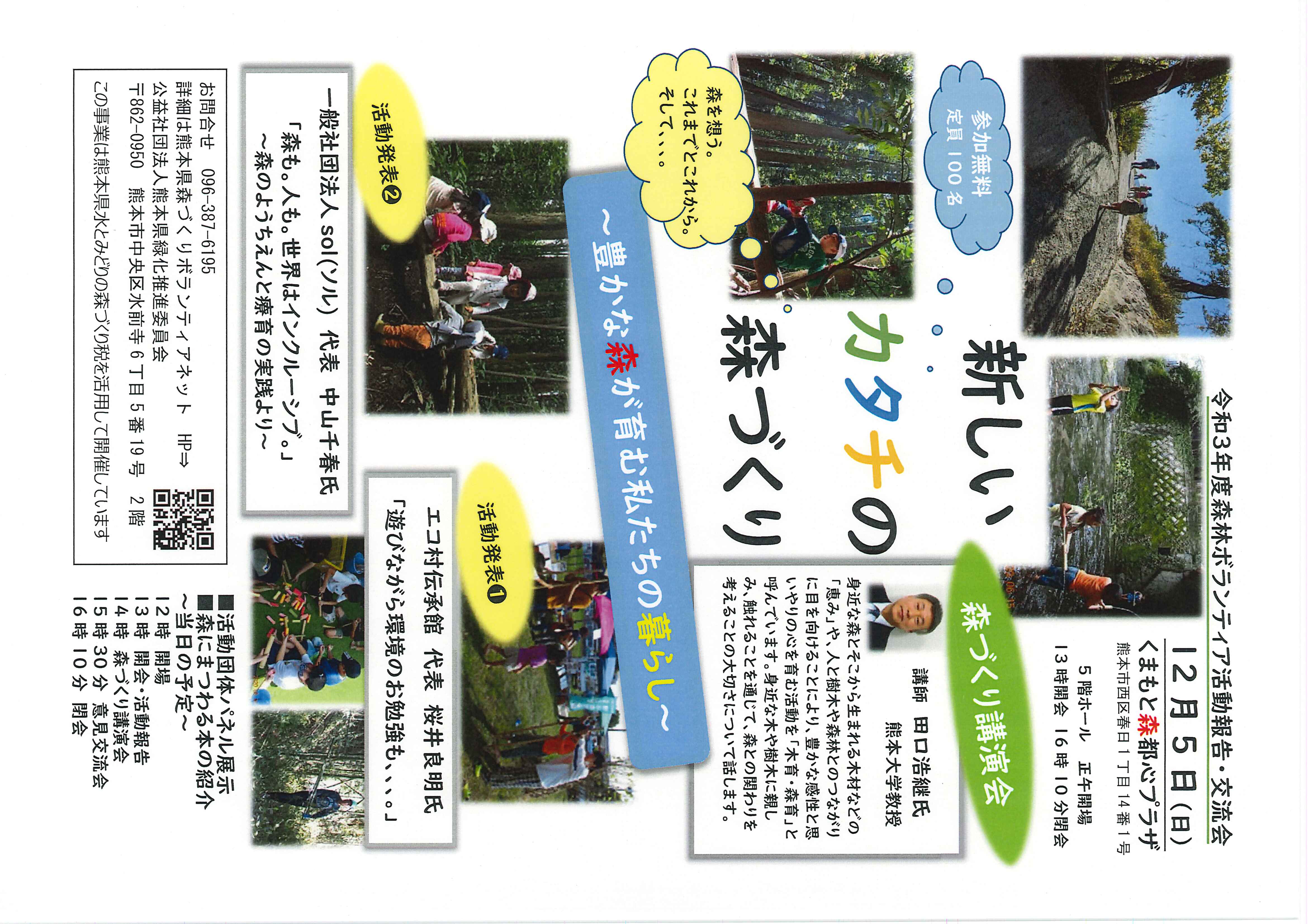

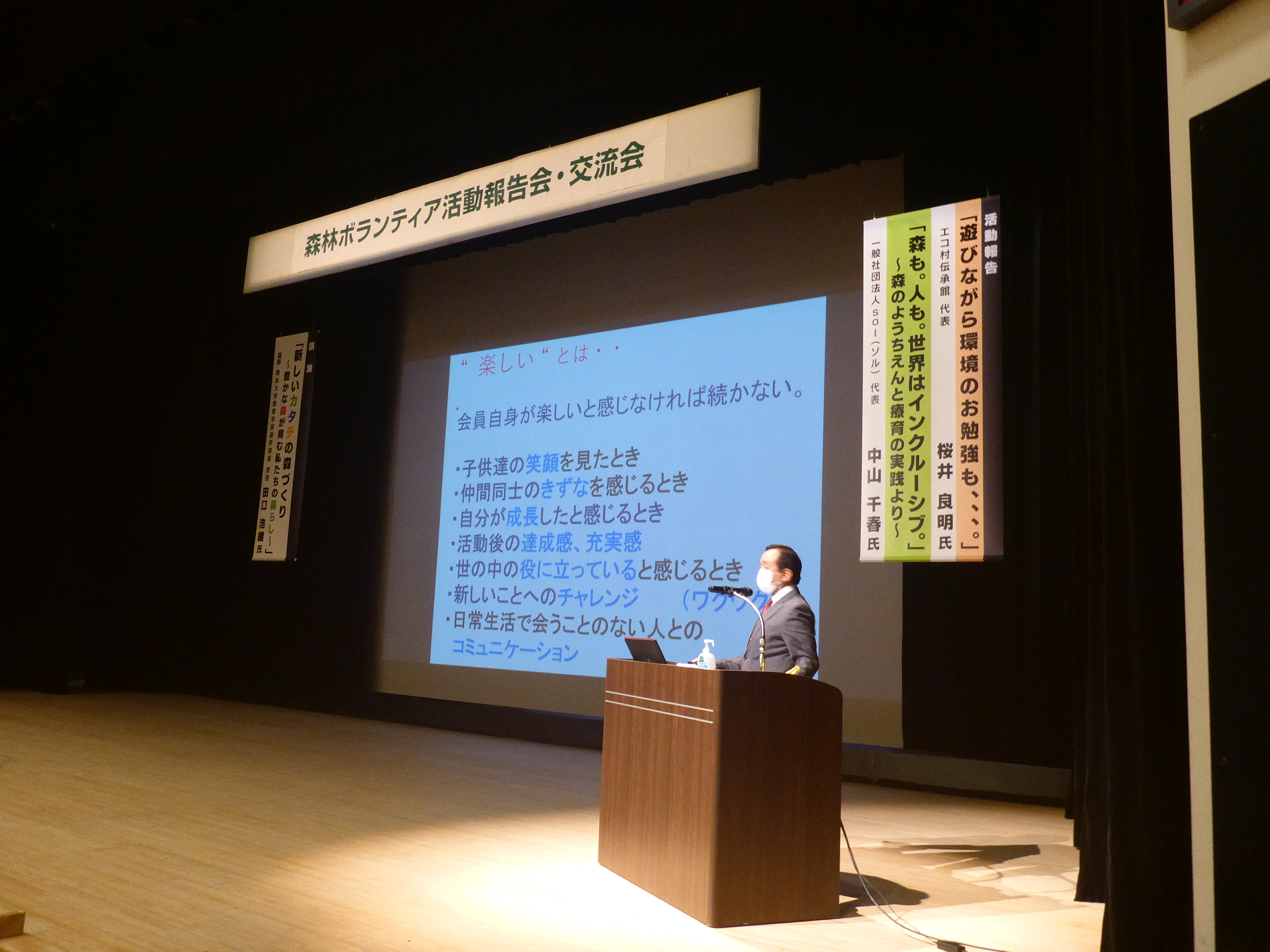

令和3年度森林ボランティア活動報告会・交流会「新しいカタチの

森づくり~豊かな森が育む私たちの暮らし~」を令和3年12月5日

(日)にくまもと森都心プラザ5階プラザホールにおいて開催しました。

まず、活動団体報告では、二つの発表がありました。

エコ村伝承館の桜井代表から「遊びながら環境のお勉強も、、、」と題してお話いただきました。

「エコロジーと伝承遊び」をキーワードに、環境問題を楽しく学ぶ、これまでの数多くの実践活動を報告されました。

参加者アンケートの一部を紹介します。

・体験活動が多種で何個も受けたいなと思いました。自分たちが楽しみながら活動されているのが良いなと思いました。

・環境問題について学ぶ意識するきっかけを工作など楽しみながらできることがとてもステキだと思いました。

そして高森町で活動されている一般社団法人sol(ソル)の中山代表からは、「森も。人も。世界はインクルーシブ。」~森のようちえんと療育の実践より~ の報告です。

2013年より自主保育として森のようちえんを保護者と始め、小学生以上の自然体験教室、障がい児の通所事業所など、森を育て、森に育てられながら様々な取組にチャレンジされているようすを話されました。

参加者アンケートより)

・多様性とは?世界とは?たくさんの問いがあり、考えるきっかけになりました。子育てをする母として、子どもの未来と私自身の生き方のヒントが森にあると思いました。とても幸せな気持ちになりました。

・森が人を育てる力、「インクルーシブ」という視点から子どもたちの可能性を伸ばし気づかせる教育のやり方にとても感銘を受けました。

休憩後、熊本大学の田口教授の講演「豊かな森が育む私たちの暮らし」~今、木や森に触れることの意義~がありました。

身近な森とそこから生まれる木材などの「恵み」や、人と樹木や森林とのつながりに目を向けることにより、豊かな感性と思いやりの心を育む活動が「木育・森育」です。身近な木や樹木に親しみ、触れることを通じて、森との関わりを考えることの大切さについて、実際の事例や木育で使う材料などの紹介も交えてお話いただきました。

アンケートより)

・木の年齢、木の育ち方、人の手入れがあって自然は豊かに維持されること、今日知れてよかったです。子どもと一緒に木を見に行きます。

・深く理解できた部分がいくつもあって日々の暮らしを再度見直そうとも思えた。

・久しぶりに基礎から順序だてて森林の話を聞くことができて刺激になりました。原体験のうすい子どもたち、大人に木育を行おうとしてもなかなかむつかしそう。原体験を増やせる機会、興味を持つ大人(親)を増やしていくスイッチがみつかればと思う。

そして、少人数グループにわかれての小さな対話のじかんでは、発表や講演、パネル展示などを通じて感じたこと、気づいたことをわかちあい、閉会しました。

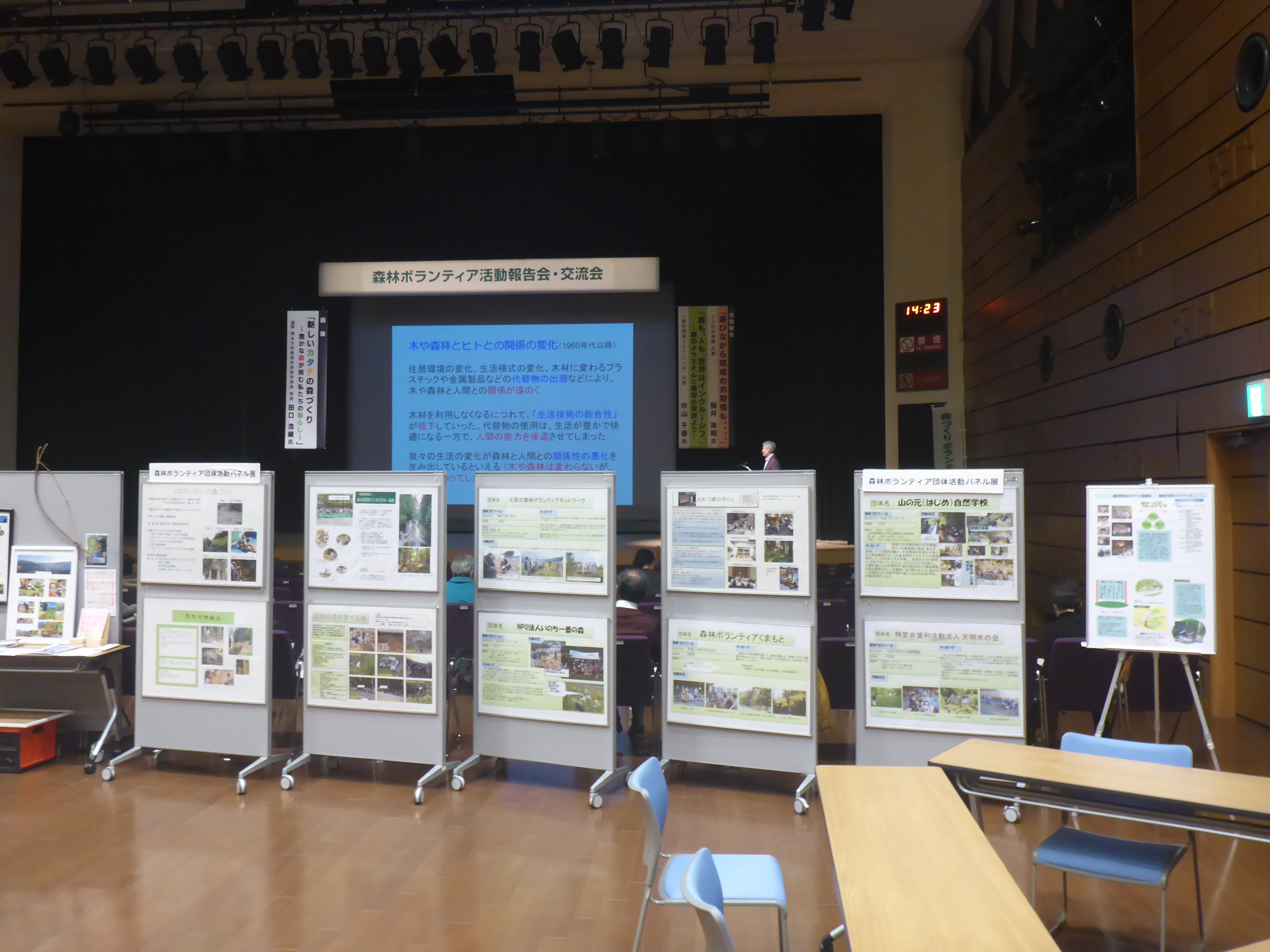

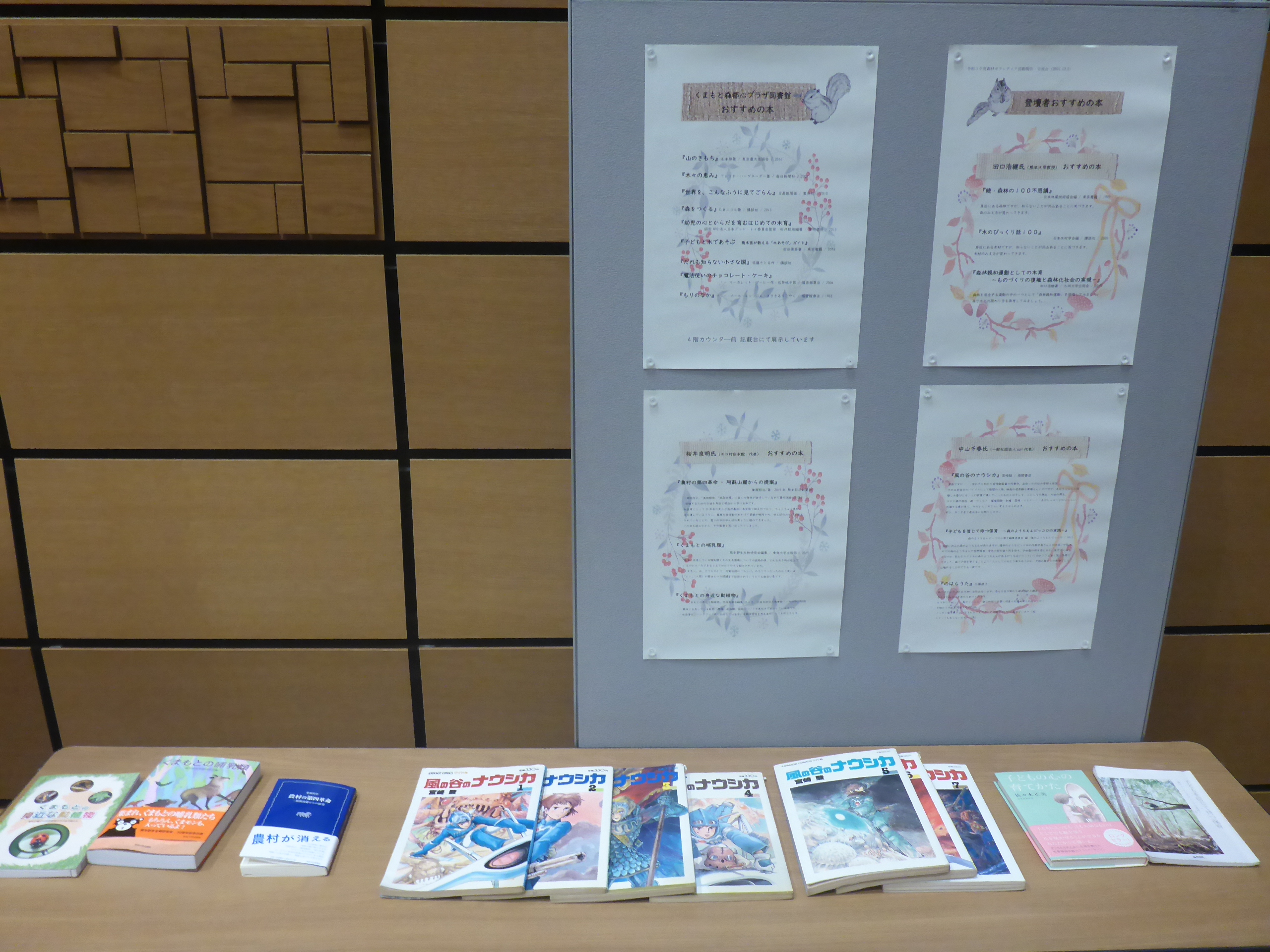

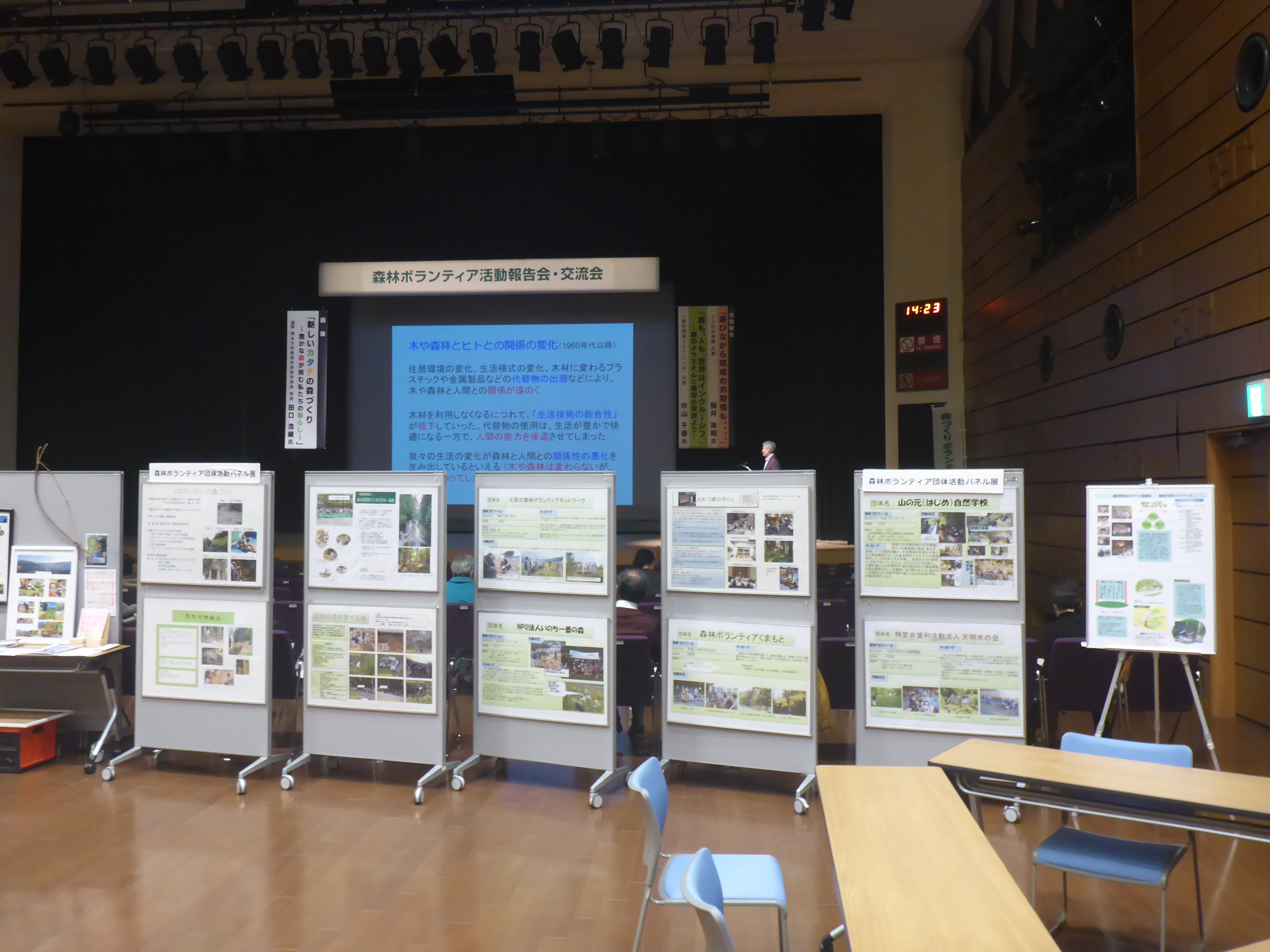

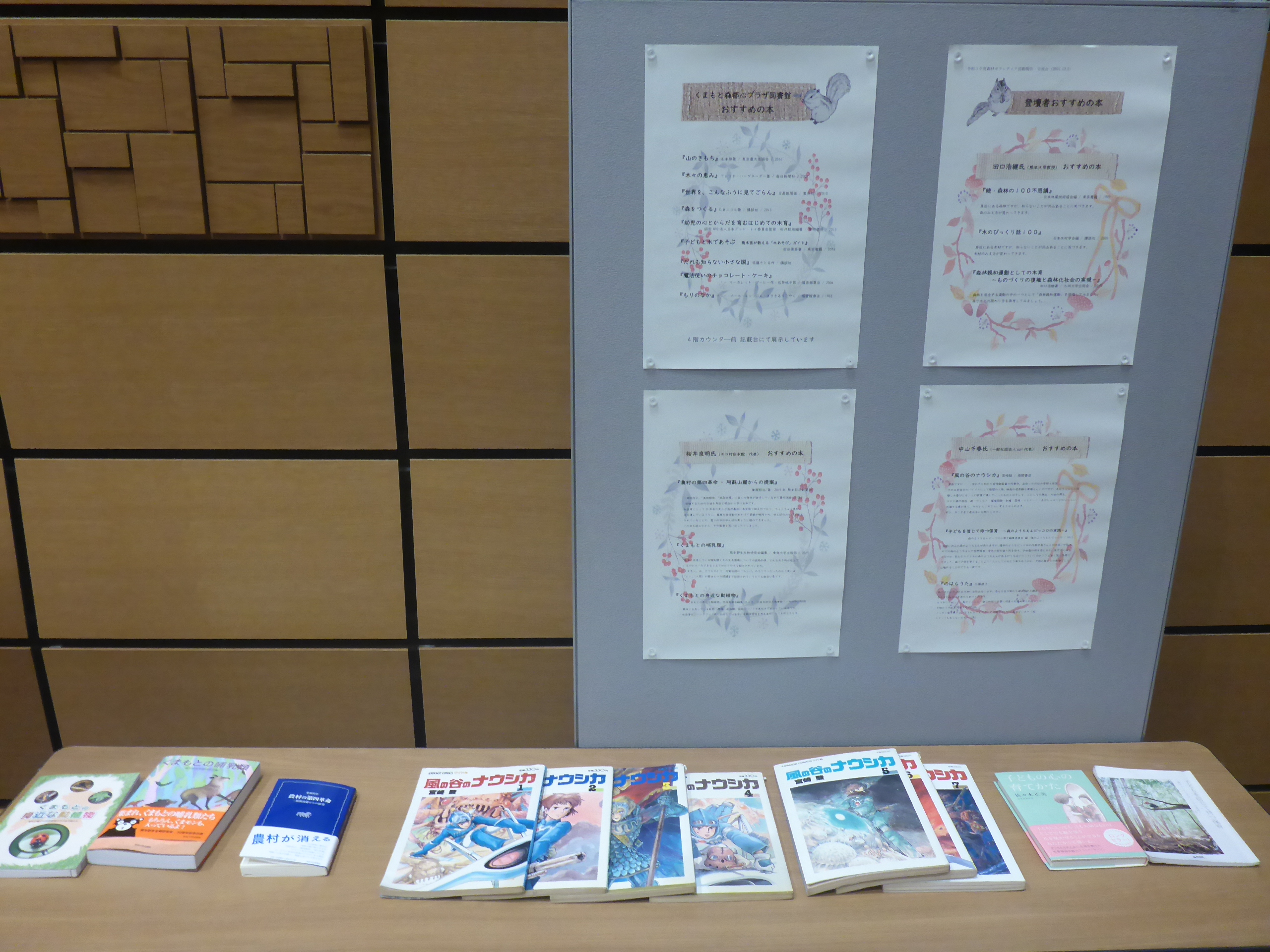

団体パネル展示

登壇者選書の森にまつわるブックリスト展示

森づくりボランティアネットのホームページには県内で活動する65団体の紹介と連絡先を紹介しています。関心を持たれたら、それぞれの団体へぜひお問合せしてみてください。

令和3年度をふりかえると、コロナ禍が引き続くなか、秋から冬にかけて、2回の初心者研修会、そしてリーダー研修会を1回、森づくり活動の報告会と交流会を2回、活動団体パネル展など、年度当初に予定していた事業は開催することができました。昨年度の事業内容をいくつかふりかえりつつ、今年度に活かしていきます。

令和3年度森林ボランティア活動報告会・交流会「新しいカタチの

森づくり~豊かな森が育む私たちの暮らし~」を令和3年12月5日

(日)にくまもと森都心プラザ5階プラザホールにおいて開催しました。

まず、活動団体報告では、二つの発表がありました。

エコ村伝承館の桜井代表から「遊びながら環境のお勉強も、、、」と題してお話いただきました。

「エコロジーと伝承遊び」をキーワードに、環境問題を楽しく学ぶ、これまでの数多くの実践活動を報告されました。

参加者アンケートの一部を紹介します。

・体験活動が多種で何個も受けたいなと思いました。自分たちが楽しみながら活動されているのが良いなと思いました。

・環境問題について学ぶ意識するきっかけを工作など楽しみながらできることがとてもステキだと思いました。

そして高森町で活動されている一般社団法人sol(ソル)の中山代表からは、「森も。人も。世界はインクルーシブ。」~森のようちえんと療育の実践より~ の報告です。

2013年より自主保育として森のようちえんを保護者と始め、小学生以上の自然体験教室、障がい児の通所事業所など、森を育て、森に育てられながら様々な取組にチャレンジされているようすを話されました。

参加者アンケートより)

・多様性とは?世界とは?たくさんの問いがあり、考えるきっかけになりました。子育てをする母として、子どもの未来と私自身の生き方のヒントが森にあると思いました。とても幸せな気持ちになりました。

・森が人を育てる力、「インクルーシブ」という視点から子どもたちの可能性を伸ばし気づかせる教育のやり方にとても感銘を受けました。

休憩後、熊本大学の田口教授の講演「豊かな森が育む私たちの暮らし」~今、木や森に触れることの意義~がありました。

身近な森とそこから生まれる木材などの「恵み」や、人と樹木や森林とのつながりに目を向けることにより、豊かな感性と思いやりの心を育む活動が「木育・森育」です。身近な木や樹木に親しみ、触れることを通じて、森との関わりを考えることの大切さについて、実際の事例や木育で使う材料などの紹介も交えてお話いただきました。

アンケートより)

・木の年齢、木の育ち方、人の手入れがあって自然は豊かに維持されること、今日知れてよかったです。子どもと一緒に木を見に行きます。

・深く理解できた部分がいくつもあって日々の暮らしを再度見直そうとも思えた。

・久しぶりに基礎から順序だてて森林の話を聞くことができて刺激になりました。原体験のうすい子どもたち、大人に木育を行おうとしてもなかなかむつかしそう。原体験を増やせる機会、興味を持つ大人(親)を増やしていくスイッチがみつかればと思う。

そして、少人数グループにわかれての小さな対話のじかんでは、発表や講演、パネル展示などを通じて感じたこと、気づいたことをわかちあい、閉会しました。

団体パネル展示

登壇者選書の森にまつわるブックリスト展示

森づくりボランティアネットのホームページには県内で活動する65団体の紹介と連絡先を紹介しています。関心を持たれたら、それぞれの団体へぜひお問合せしてみてください。

【あそびと体験からはじまる共生の森づくり~リーダー養成研修報告 後編】

【あそびと体験からはじまる共生の森づくり~リーダー養成研修報告 後編】

森林ボランティアリーダー養成研修会を令和4年1月29日(土)に開催しました。

そのようす(後編)を紹介します。

昼食後の移動経路は、球磨川添いの国道219号線を通りました。いまだ工事中が多く、参加者の方も豪雨災害の現状を初めて目の当たりにする方も多く、地元からの参加者のMさんが被災状況をバス車内から説明していただきました。一日も早い復興を願わずにおれません。

車内より球磨川添いの状況説明

車内より球磨川添いの状況説明

視察研修二か所目は八代市坂本町のがくゆうの森へ。鶴里ぶんぶん夢クラブ会長の井本さんをはじめ、会員の皆さんが笑顔で迎えていただきました。

がくゆうの森)法面がくずれ道をふさいだ箇所

がくゆうの森)法面がくずれ道をふさいだ箇所

炭焼き小屋

炭焼き小屋

観察小屋

観察小屋

森の中にて

森の中にて

しいたけの原木栽培

しいたけの原木栽培

井本会長より説明

井本会長より説明

がくゆうの森では、森林の整備と活用を通じて地域づくりに取り組まれ、炭焼き小屋や観察小屋、広場などを案内していただきました。ちょうど10年だそうです。2020年7月の豪雨により、森林内の道や法面崩壊などもあり、復旧途上のなか、少しづつですが、活動を再開されていました。

会員のみなさんの紹介

会員のみなさんの紹介

イチョウの植樹

イチョウの植樹

会のモットーは楽しみながら。

多彩な経験を持たれている会員のみなさんと意見交換し、参加者のアンケートにもこんなことが書いてありました。

・最初からずっと会長さんの笑顔が印象的でした。皆さんのキーワードが楽しむということが共通になっていることを実感。こんな風に地域を想ってくれている人がいて、子どもたちが集う森があって、すてきな所だと思った。ビックリするほど居心地が良く、もっと滞在したかったです。(焚火、ブランコ、大人でもわくわくします)

・井本さんをはじめ、有志の方々が皆さん楽しんでいらっしゃるのが本当によく伝わりました。それぞれのプロフェッショナルが集まって未来をつなぐ子どもたちの「生きる力」を育む場所になってほしいと思いました。親世代を支える20代の若者二人の熱い想いも伝わりました。

・私も大好きな球磨川の近くにこんな魅力的な遊び場があることに感動しました。こんなところで子ども時代をすごしてみたかったなあと心から思います。地元の方の地域愛もすてきです。キャンプなどができるなら、ぜひうかがいたいです。

・自分のライフワークのひとつ、楽しみとしてされているので森全体が自然体な感じがしました。手入れするとここまですごしやすい環境になるのですね~‼。これからここに来るのが楽しみになりました。

・手造りで楽しみながらの活動がすばらしい。活動内容をもっと聞かせてほしいと思いました。

ふりかえりのじかん

ふりかえりのじかん

研修を終えて集合写真

研修を終えて集合写真

鶴里ぶんぶん夢クラブのブログはこちらです。

今回の研修会のようすもアップされています。ぜひご覧になってみてください。

コロナ感染予防を徹底しての研修会でしたが、皆さんのご協力で予定通り実施することができました。

また次年度のリーダー研修会の詳細が決まりましたらボランティアネットのホームページ、フェイスブック、インスタグラムなどでお知らせします。引き続き、いいね、フォロー、知人へのご紹介もあわせてよろしくお願いします。

そのようす(後編)を紹介します。

昼食後の移動経路は、球磨川添いの国道219号線を通りました。いまだ工事中が多く、参加者の方も豪雨災害の現状を初めて目の当たりにする方も多く、地元からの参加者のMさんが被災状況をバス車内から説明していただきました。一日も早い復興を願わずにおれません。

視察研修二か所目は八代市坂本町のがくゆうの森へ。鶴里ぶんぶん夢クラブ会長の井本さんをはじめ、会員の皆さんが笑顔で迎えていただきました。

がくゆうの森では、森林の整備と活用を通じて地域づくりに取り組まれ、炭焼き小屋や観察小屋、広場などを案内していただきました。ちょうど10年だそうです。2020年7月の豪雨により、森林内の道や法面崩壊などもあり、復旧途上のなか、少しづつですが、活動を再開されていました。

会のモットーは楽しみながら。

多彩な経験を持たれている会員のみなさんと意見交換し、参加者のアンケートにもこんなことが書いてありました。

・最初からずっと会長さんの笑顔が印象的でした。皆さんのキーワードが楽しむということが共通になっていることを実感。こんな風に地域を想ってくれている人がいて、子どもたちが集う森があって、すてきな所だと思った。ビックリするほど居心地が良く、もっと滞在したかったです。(焚火、ブランコ、大人でもわくわくします)

・井本さんをはじめ、有志の方々が皆さん楽しんでいらっしゃるのが本当によく伝わりました。それぞれのプロフェッショナルが集まって未来をつなぐ子どもたちの「生きる力」を育む場所になってほしいと思いました。親世代を支える20代の若者二人の熱い想いも伝わりました。

・私も大好きな球磨川の近くにこんな魅力的な遊び場があることに感動しました。こんなところで子ども時代をすごしてみたかったなあと心から思います。地元の方の地域愛もすてきです。キャンプなどができるなら、ぜひうかがいたいです。

・自分のライフワークのひとつ、楽しみとしてされているので森全体が自然体な感じがしました。手入れするとここまですごしやすい環境になるのですね~‼。これからここに来るのが楽しみになりました。

・手造りで楽しみながらの活動がすばらしい。活動内容をもっと聞かせてほしいと思いました。

鶴里ぶんぶん夢クラブのブログはこちらです。

今回の研修会のようすもアップされています。ぜひご覧になってみてください。

コロナ感染予防を徹底しての研修会でしたが、皆さんのご協力で予定通り実施することができました。

また次年度のリーダー研修会の詳細が決まりましたらボランティアネットのホームページ、フェイスブック、インスタグラムなどでお知らせします。引き続き、いいね、フォロー、知人へのご紹介もあわせてよろしくお願いします。

【あそびと体験からはじまる共生の森づくり~リーダー養成研修報告 前編】

【あそびと体験からはじまる共生の森づくり~リーダー養成研修報告 前編】

令和3年度森林ボランティアリーダー養成研修会~あそびと体験からはじまる共生の森づくりをたずねて~を令和4年1月29日(土)に開催しました。そのようすを前編、後編の2回にわけて紹介します。

【前編】

今回はバス移動で2か所の視察研修です。「あそびと体験からはじまる共生の森づくり」の現場を訪ねました。

一か所目は宇城市松橋町のPLAY FARM。豊福・農の未来創造協議会会長の野村さんとガーデナーの金柿さんに説明と案内をしていただきました。

野村さんより概要説明

金柿さんよりフィールド説明

2016年の熊本震災で野村さんのご自宅と農地が被災、その跡地に生まれたのがPLAY FARMだそうです。生命が循環する小さな森づくりのプランが緑の環境プラン大賞(都市緑化機構、第一生命財団主催)シンボルガーデン部門で受賞されています。

生きものが育まれるビオトープ

説明のようす

ふきのとう発見

ふきのとう発見

ご自分の子どもの頃のことをふりかえり、今の子ども達が外で遊べるような居場所を作り、いろんな生命が循環する生態系をめざされていて、「育つ」視点を意識されています。

フィールド内には、ブルーベリー園や食べられる樹木や野草、合鴨と育つ田んぼがあり、すべてが食べられる生命体です。多くの人に関わってもらえるように、コメトルクラブ(田んぼ体験)やブルーベリー摘み取り体験などを通じて、人と自然と生きものが混在するすてきな空間です。

参加者アンケートから一部紹介します。

・こんなに楽しい、わくわくすることに取り組んでいらっしゃる事、すばらしかったです。アイデアが若い方ならではで、いろんな方に注目してもらえるだろうなあと、今後の展開も庭が育っていく過程も楽しみです。

・こういう場所があるということが知れて良かった。「循環」ということ、「遊び場」というコンセプトを体現されていて、野村さんの子ども心から今があるというところに驚いた。

・何よりも震災の「ヒガイ」を発想の転換で楽しい「イキガイ」に。地域の方をはじめ沢山の方と縁をつなぎながら奮闘されている生き様に感動しました。コンセプトが明確なので、それに基づくテーマも様々多様性を増し、完成することよりもその過程「育む」にフォーカスしているのがすごいと思いました。

参加者のみなさん

カシグルミの植樹

大きな樹木をできるだけ残して作られたツリーハウスカフェの屋上デッキから見る風景は、季節が移ろうにつれ、変化が楽しめます。一度根付いた植物も順調に生長するだけではなく、衰えていくことも受け入れるまなざしを持つことで、植物生態系の遷移を感じることができるフィールドです。訪問記念に参加者でカシグルミを植樹しました。その生育も楽しみです。

PLAY FARMさんのウェブサイトはこちらです。https://playfarm.net/

(2月までは冬季休業で3月から再開予定です)

後編)に続く

【前編】

今回はバス移動で2か所の視察研修です。「あそびと体験からはじまる共生の森づくり」の現場を訪ねました。

一か所目は宇城市松橋町のPLAY FARM。豊福・農の未来創造協議会会長の野村さんとガーデナーの金柿さんに説明と案内をしていただきました。

野村さんより概要説明

金柿さんよりフィールド説明

2016年の熊本震災で野村さんのご自宅と農地が被災、その跡地に生まれたのがPLAY FARMだそうです。生命が循環する小さな森づくりのプランが緑の環境プラン大賞(都市緑化機構、第一生命財団主催)シンボルガーデン部門で受賞されています。

生きものが育まれるビオトープ

説明のようす

ご自分の子どもの頃のことをふりかえり、今の子ども達が外で遊べるような居場所を作り、いろんな生命が循環する生態系をめざされていて、「育つ」視点を意識されています。

フィールド内には、ブルーベリー園や食べられる樹木や野草、合鴨と育つ田んぼがあり、すべてが食べられる生命体です。多くの人に関わってもらえるように、コメトルクラブ(田んぼ体験)やブルーベリー摘み取り体験などを通じて、人と自然と生きものが混在するすてきな空間です。

参加者アンケートから一部紹介します。

・こんなに楽しい、わくわくすることに取り組んでいらっしゃる事、すばらしかったです。アイデアが若い方ならではで、いろんな方に注目してもらえるだろうなあと、今後の展開も庭が育っていく過程も楽しみです。

・こういう場所があるということが知れて良かった。「循環」ということ、「遊び場」というコンセプトを体現されていて、野村さんの子ども心から今があるというところに驚いた。

・何よりも震災の「ヒガイ」を発想の転換で楽しい「イキガイ」に。地域の方をはじめ沢山の方と縁をつなぎながら奮闘されている生き様に感動しました。コンセプトが明確なので、それに基づくテーマも様々多様性を増し、完成することよりもその過程「育む」にフォーカスしているのがすごいと思いました。

参加者のみなさん

カシグルミの植樹

大きな樹木をできるだけ残して作られたツリーハウスカフェの屋上デッキから見る風景は、季節が移ろうにつれ、変化が楽しめます。一度根付いた植物も順調に生長するだけではなく、衰えていくことも受け入れるまなざしを持つことで、植物生態系の遷移を感じることができるフィールドです。訪問記念に参加者でカシグルミを植樹しました。その生育も楽しみです。

PLAY FARMさんのウェブサイトはこちらです。https://playfarm.net/

(2月までは冬季休業で3月から再開予定です)

後編)に続く

森づくり活動の日2021「森を楽しむ一日」

森づくり活動の日2021「森を楽しむ一日」

この秋に開催しました活動をふりかえります。

11月14日(日)に熊本市の立田山での森づくり活動の日のようすです。県内ボランティア団体、林業系高校、森林や林業に携わる関係団体のみなさんとの「森を楽しむ一日」。当日は晴天に恵まれ約400名の方々と森の一日をすごしました。

森づくしの一日

開場前には行列が、、、。

開会式

参加高校の活動発表(阿蘇中央高校、南稜高校、矢部高校)

活動団体の活動報告とものづくり体験

水源の森林ボランティアネットワーク

森林インストラクター協会

シェアリングネイチャー協会

林業大学校

林業研究・研修センター研究発表

森づくりボランティア活動パネル展示

木のティシュボックス作り

草木染

チェーンソーアートと作品プレゼント

森林クイズ

ちびっこフォレスター

伐倒競技デモ

人気のモルック

林研センター)木材強度試験の実演と解説

キッチンカーコーナー

来年の秋もお楽しみに♬

11月14日(日)に熊本市の立田山での森づくり活動の日のようすです。県内ボランティア団体、林業系高校、森林や林業に携わる関係団体のみなさんとの「森を楽しむ一日」。当日は晴天に恵まれ約400名の方々と森の一日をすごしました。

森づくしの一日

開場前には行列が、、、。

開会式

参加高校の活動発表(阿蘇中央高校、南稜高校、矢部高校)

活動団体の活動報告とものづくり体験

水源の森林ボランティアネットワーク

森林インストラクター協会

シェアリングネイチャー協会

林業大学校

林業研究・研修センター研究発表

森づくりボランティア活動パネル展示

木のティシュボックス作り

草木染

チェーンソーアートと作品プレゼント

森林クイズ

ちびっこフォレスター

伐倒競技デモ

人気のモルック

林研センター)木材強度試験の実演と解説

キッチンカーコーナー

来年の秋もお楽しみに♬